<--- Retour à la page principale des Mémoires

| 1866-1868 - Guérigny | 1868-1875 - Lorient | 1876-1886 - Le Creusot |

J'avais demandé mon changement ne voulant pas rester indéfiniment avec les fonctions dérisoires qu'on m'avait attribuées. Je reçus, vers le milieu de 1868, l'avis que j'étais renvoyé à Lorient.

Nous nous mîmes, avec bonheur, à préparer notre départ. Marie avait à ce moment une série d'orgelets ou compères-loriots[82] qui la faisaient souffrir et la gênait pour ses emballages. Mais elle n'était pas comparable à celle qu'elle avait eue au moment où se décidait notre mariage et qui la vexait prodigieusement alors qu'elle aurait voulu se présenter avec tous ses agréments.

Je savais que les rapports entre de Moras et de Champs étaient très tendus mais je ne me doutais pas qu'ils fussent arrivés à un tel degré de gravité. Pendant que je faisais mes emballages sous le hangar voisin de mon bureau, un certain soir, j'entendis un coup de feu tiré dans la cuisine de la Direction, en face de l'atelier où je me tenais. Je me précipitai pour porter secours et en entrant dans la cuisine, je vis Monsieur Desmousseaux qui était déjà arrivé. La cuisinière était étendue par terre, sans mouvement. Nous la portâmes tous deux dans sa chambre à l'étage supérieur et en descendant, je trouvais Monsieur de Moras qui m'entreprit sur tout ce qu’il reprochait au sous-directeur. Il alla jusqu'à l'accuser d'avoir tiré ce coup de feu, et j'eus toutes les peines du monde à rester neutre dans ses rapports. Ce n'était plus le même homme et semblait se rappeler notre parenté. J'appris plus tard que ce coup de feu était simplement un gros pétard que quelque ouvrier ayant une intrigue avec la cuisinière avait lancé en passant devant la fenêtre ouverte.

Je ne sais si Masson pris parti dans la querelle mais après mon départ il ne resta plus bien longtemps à Guérigny, eut une carrière très mouvementée et finit, lui aussi par être envoyé en Cochinchine après le retour d’Albaret. Il eut des démêlés assez vifs avec le ministère et finit très tristement.

Marie et le petit René allèrent à Antony attendre l'arrivée de notre mobilier à Lorient. L'oncle François Bonnafont qui était employé des douanes y venait souvent le dimanche avec la Tante Cécile et sa fille Marthe qui avait un an de plus que mes belles-sœurs. Elle faisait toutes trois des parties interminables et très amusantes. Je me rappelle qu'on y faisait souvent figurer un mari sous la forme d'une chaise qu'on laissait dans un coin.

Nous jouions aux billards, l'oncle François, mon beau-père et moi et nous passions agréablement ces jours de congé.

Mes amis de Lorient nous avaient retenu un appartement. Il était heureusement très logeable mais très mal distribué. On n'avait pas beaucoup de choix. Il était situé dans la rue Poissonnière, n° 4, tout à fait dans le voisinage du quai et du bassin à flot. C'était au second étage d'une maison bâtie autrefois par la Compagnie des Indes. Elle était divisée en deux parties.

La partie antérieure était très satisfaisante. Deux pièces assez grandes donnaient sur la rue par des portes-fenêtres. On y accédait par la salle à manger qui avait deux fenêtres donnant sur deux cours voisines. L'une à droite, l'autre à gauche. Deux pans coupés formés d'un côté par une cheminée, de l'autre par une armoire triangulaire, montaient jusqu'au plafond, enlevant à cette pièce sa forme carrée. Un grand cabinet sans cheminée communiquait avec la chambre à coucher et d'un autre côté avec la salle à manger. C'est dans cette pièce que nous installions le petit René.

|

Notre lit était placé entre la porte d'entrée de la salle à manger et celle du cabinet. Les rideaux, au-dessus du lit se prolongeant jusqu'à la cloison, formaient en tête du lit un espace clos considéré comme cabinet de toilette. Toutes ces pièces étaient boisées sur toute la hauteur, très bien éclairées. Elles n'avaient que l'inconvénient de nécessiter le passage par la salle à manger pour parvenir soit à notre chambre, soit au salon. Un escalier en pierre conduisait à un palier sur lequel donnait la porte de la salle à manger et de l'autre côté, sur un groupe de deux chambres, l'une était la cuisine, l'autre, une chambre pour les enfants. Elles étaient éclairées chacune par une fenêtre donnant sur l'une et l'autre cour des maisons voisines. L'escalier continuait, aboutissant à l'étage supérieur où plusieurs pièces nous étaient attribuées. Nous devions laisser un passage libre pour les locataires du 1er étage qui avait aussi quelques pièces à l'étage supérieur. Cette servitude était gênante pour la surveillance des enfants, aussi je fis établir sur le palier, une cloison à claire-voie montant jusqu'au plafond, couverte d'un vieux rideau et percée de deux portes permettant le passage aboutissant à l'escalier. |

|

| Vue de Lorient et de la rue de la Poissonnière (2006) |

En arrivant à Lorient, notre premier soin fut de nous assurer un service domestique suffisant. On nous recommanda la bonne Louise, et sa fille Antoinette qui avait environ 18 ans. Louise fut notre cuisinière, on lui donnait 15 Francs par mois et à Antoinette on en donnait 12. |

|

Louise à Lorient |

Le rez-de-chaussée de notre maison était occupé par le capitaine du port, Isnard, qui avait un perroquet bruyant qui séjournait presque toujours dans la cour de la maison voisine portant le n° 2 et qui était habitée par le capitaine de frégate Lefevre Dubuat qui avait épousé l'aînée des demoiselles Plassiard.

La maison nº 6 était celle de notre propriétaire, Madame Noyon, veuve d'un ingénieur des Ponts-et-chaussées. Elle y demeurait avec sa fille, déjà mure et assez laide. Nous eûmes avec elles des relations normales, sans aucune intimité.

Au port, Monsieur Guieysse était toujours directeur, comme nouveaux venus, je signalerai l'ingénieur en chef, sous-directeur Masson, qui n'avait aucun degré de parenté avec celui de Guerigny, puis le camarade Chabal[84] un peu plus jeune que moi qui nous fut immédiatement très sympathique. Il venait souvent nous voir mais il ne resta pas longtemps à Lorient ayant demandé à aller à Indret où la Marine construit des machines à vapeur. Il prit plus tard un congé pour entrer à la compagnie P.L.M.[85] et y devint ultérieurement Directeur du Matériel.

Il y avait toujours là l’ingénieur en chef Joyeux, toujours « mangeur de curé » comme il s'appelait, vraiment insupportable par cette manie de toujours décrier les prêtres toutes les fois qu'il en trouvait l'occasion. Il était chargé de la construction d'un grand cuirassé en fer « Friedland » qui occupait la cale où avait été construit le premier cuirassé en fer « La Couronne ». L'atelier des bâtiments en fer qui avait été construit à cette époque dans le voisinage des cales de construction à Caudan, sur la rive gauche de Scorff était constamment en voie d'agrandissement. « La Couronne » avait été construit par l'ingénieur en chef Audenet, grand ami des du Filhol. Il avait ensuite pris sa retraite pour entrer comme Ingénieur en chef à la compagnie Transatlantique. Il y construisit de nombreux paquebots en fer, à hélices pour remplacer la malencontreuse flotte de paquebots à roues. On avait constaté alors l'immense supériorité de l'hélice sur les roues, surtout par mer agitée.

Au bout de quelques années, Audenet sentit la nécessité de s'adjoindre un collaborateur, j'étais alors à la tête de 3 petites filles et je comprenais la nécessité de trouver une position mieux payée pour me permettre de les élever. Je posai ma candidature, elle fut accueillie avec bienveillance et la chose était sur le point de se conclure quand surgit la candidature de mon camarade Daynard[86], de trois ans plus ancien que moi, ayant, par conséquent, plus d’expérience, d'autant plus qu'il n'avait pas perdu comme moi deux ans à un travail sans intérêt comme celui que j'avais eu à Guérigny. Sa demande fut avec raison, accueillie favorablement et il resta à cette compagnie pendant de nombreuses années. Il avait, du reste, les mêmes motifs que moi pour rechercher une position avantageuse car il était père de trois petites filles que plusieurs personnes de ma famille ont connues depuis. J'ai eu toujours avec Daynard les relations les plus amicales, les plus cordiales.

On me donna comme service l'atelier des forges qui était plus intéressant que ce que j'avais eu précédemment. Je me rappelle avoir eu à y installer un petit laminoir avec machines motrices à haute pression qui pouvaient marcher à condensation grâce à un courant d'eau suffisamment rapide pour entraîner la vapeur en la condensant sans être aspirée dans le cylindre.

Ce laminoir était destiné à transformer des barres de fer d'une dimension à une autre quand on n'était pas suffisamment approvisionné de cette dimension.

J'ai eu à réparer des navires mais je n'en ai pas gardé le souvenir. J'avais aussi la commission de recettes du magasin général s'occupant de la réception de tous les produits fournis au magasin général dans lequel s'approvisionnaient tous les magasins particuliers, construction navale, artillerie etc... Cette commission était présidée par un capitaine de frégate et avait deux autres membres et un ingénieur.

Le fonctionnement était toujours le même. L'ingénieur faisait visiter les objets en recette par le maître compétent qui devait employer les matières ou qui aurait pu les fabriquer. L’ingénieur ayant reçu l'opinion du maître, la communiquait à la commission qui décidait de la recette ou du rebut.

J'étais en très bons termes avec quelques-uns de mes collègues de la commission. Je me rappelle le commissaire Touboulic, qui m'invita, un jour, à venir à sa petite maison de campagne, très proche de Lorient. J'y vis des camélias en pleine terre vraiment extraordinaires, l’un deux avait un tronc d'environ 10 cm de diamètre et tapissait complètement la façade en montant jusqu'à la toiture.

Mes camarades Godron et Bès de Berc étaient mariés. Godron avait épousé Mademoiselle Perey, fille du doyen de la faculté des sciences de Dijon. Son fils, Henri, devint ingénieur des Ponts-et-chaussées. Bès de Berc avait épousé la fille d'un amiral du port de Brest et il eut son fils Jean[87] qui entra plus tard le premier à l'École polytechnique, en sortit le premier et devint ingénieur des Mines. J'ai assisté plus tard, à son mariage avec Mademoiselle Badon-Pascal, fille d'un banquier, ancien polytechnicien[88]. Ce mariage avait lieu, il me semble, à Saint-Thomas d'Aquin, mais mon camarade Bès de Berc était mort.

Les ingénieurs en chef avaient une conférence tous les jours avec le Directeur. Tous les ingénieurs étaient réunis 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, à 11 h 1/4. Le directeur des constructions navales devait avoir ensuite une conférence à midi avec le préfet maritime. L'heure de cette conférence était bien gênante pour la régularité des déjeuners.

Ma petite Jeanne naquit le 17 août 1869. Sa mère essaya d'abord de la nourrir mais elle fut bientôt obligée d'y renoncer et il fallut recourir au biberon. Aussi, il me semble que la toute première enfance de la petite fille fut assez délicate.

Durant l'hiver qui suivit la naissance de Jeanne, nos relations avec la famille Plassiard devinrent de plus en plus intimes. On organisa quelques comédies et je me rappelle qu’on y joua avec succès « la grammaire[89] ». Les principaux acteurs furent, avec Marie, Mademoiselle Cécile Plassiard, sa belle-sœur qui était une demoiselle de Condé qui était venu passer quelques jours chez sa belle-mère, puis le commandant Lefevre-Dubuat, peut-être Chabal fut-il un des acteurs mais je ne saurais l’affirmer et je ne me rappelle pas le nom des autres.

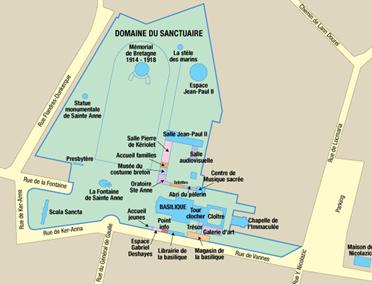

Et j'ai oublié de dire qu'étant à Guérigny, j'avais été envoyé au Creusot pour nous renseigner sur un marteau-pilon de 30 à 40 tonnes qu'on devait nous livrer. Je ne crois pas avoir été reçu alors par la famille Schneider. Madame Asselin devait y trôner alors dans toute sa splendeur. J'ai vu seulement l'ingénieur en chef Matthieu, chef du service des ateliers de construction qui m'a donné tous les renseignements désirables. Il a été ensuite le chef de la maison de Paris où il a précédé Laferté.

Le Creusot avait alors la spécialité des marteaux-pilons. On disait que ces engins avaient été inventés par un de ces ingénieurs, Bourdon[90].

|

|

François Bourdon |

Marteau-pilon de 100 tonnes - vers 1880 |

Cet engin nous a été livré bien promptement car j'ai retrouvé dans les papiers un croquis à la plume figurant le forgeage d'une plaque de blindage en forme de V destiné à l'avant d’un de nos grands cuirassés.

J'ai oublié, aussi de citer parmi les ingénieurs que nous trouvions en arrivant, l’ingénieur en chef Vincent, mon ancien professeur à l'école d'application. Il habitait avec sa femme la maison de Madame Noyon, voisine de la nôtre. Ce ménage était fort aimable, sans enfants et il fit partie des acteurs les plus appréciés de la maison Plassiard.

Au premier étage de notre maison se trouvait alors le directeur de la direction d'artillerie au port, le colonel Brault. Il habitait avec sa femme et ses deux filles et nous eûmes d'excellentes relations avec eux. Le colonel avait un peu de sang noir, à peine perceptible, sa fille aînée était très laide, une vraie mulâtresse mais si bonne qu'on oubliait rapidement sa laideur quand on était en relation avec elle. Elle fut pour ma femme une amie assez intime et des relations persistèrent même après notre départ de Lorient ; elle s'appelait Amélie. L'autre fille était plutôt jolie. Elle avait épousé un capitaine d'artillerie de marine et avait, je crois deux filles. On ne voyait en elle aucune trace de sang noir. Son mari fut tué au cours de la guerre de 1870 et au bout de quelques années, elle épousa l'agent administratif Gueguen qui était, je crois, un peu de leur parenté.

Le soir, quand ma belle-mère était auprès de nous, nous descendions parfois faire avec ce ménage une partie de boston[91].

Les souvenirs que j'ai des différents séjours de ma mère et de la famille Bonnafont parmi nous ne sont pas bien précis et exigeront, sans doute bien des rectifications.

C'est, je crois, à cette époque que mourut le général Léon Petiet[92], après avoir régularisé son mariage.

Dès les premiers événements de la guerre de 1870, ma mère fut obligée de quitter Thionville. Elle alla se réfugier à Namur dans la famille Wasseiges. Ma sœur fut placée au Sacré-Cœur de Jettes.

Son père[93] mourut d'une attaque de choléra au moment de la petite bataille de Sarrebrück[94].

Son frère, Antonin, demeura à Thionville comme franc-tireur et il s'y distingua car il fut décoré à la fin de la guerre.

Mon beau-père ne tarda pas à nous envoyer sa femme et ses filles. Albert resta à Paris mais mes souvenirs ne me rappelle rien de ce qui le concerne[95]. Mon beau-père repris du service comme médecin militaire ; grâce à cette position, il ne souffrit pas du manque de vivres car il en était abondamment pourvu pour les services de l'armée.

Mon oncle Charles était resté à Metz ; il y subit le siège tout entier.

À Lorient, la situation lamentable de notre armée causa la plus vive émotion. On prit des mesures vraiment enfantines pour venir en aide à l'armée. Au port, on forma quatre compagnies des plus jeunes ouvriers, chacune de 150 hommes environ. On en donna le commandement aux ingénieurs. Je fus chef d’une de ces compagnies. L'ensemble formait bataillon sous le commandement du plus jeune des ingénieurs en chef Joyeux.

Tous les matins, on faisait faire l'exercice du fusil, le maniement d'armes, et plus tard, quelques manœuvres sur le champ de manœuvre des fusiliers marins mais on ne tira pas un seul coup de fusil.

Dans les autres ports, on prit des mesures analogues et à la fin de la guerre, les ouvriers du port de Toulon furent arrêtés dans leur marche vers Lyon au moment où ils allaient rejoindre l'armée de l'Est.

Les magnifiques bois de chênes du port furent débités en chevrons pour revêtir le dessus des parapets et en empêcher l'éboulement. Par ailleurs, on entreprit la construction de matériel d’artillerie et je fus chargé de cette surveillance. Je m’installais dans l'atelier de la mâture dont les grandes dimensions étaient favorables à des constructions aussi encombrantes ; on devait faire des avant-trains, des forges de campagne et les chariots de batterie. J'eus à ma disposition tous les ouvriers dont je pouvais avoir besoin. J'employais aussi la main-d’œuvre des forgerons, des serruriers de la ville pour la fabrication de quelques unes des serrures nécessaires et je passais sans commission des petits marchés pour ces petites fournitures. Les pièces de fer étant trop compliquées et n'ayant pas à fournir une résistance considérable, je crus pouvoir les remplacer par du bronze et on aurait, sans doute eu bien des choses à reprendre dans ces travaux si précipités si on les avait examinés de très près.

Ma seconde petite fille, Anne-Marie, est née le 27 octobre 1870. Ma femme n'avait pas de lait. On la nourrit au biberon mais elle mourut d'une entérite le 15 novembre. Nous nous promîmes, dès lors, que si nous avions d'autres enfants, nous n'hésiterions pas à leur donner des nourrices. Nous portâmes le petit cercueil avec mes amis du Filhol au cimetière de Carmel, si bien entretenu, si bien exposé au bord de la rade.

Cependant ces travaux avançaient et nos commandes étant terminées, on m'envoya à Rennes en rechercher d'autres à la direction d'artillerie. Je trouvais le service bien désorganisé et n’attachant pas une grande importance à l'aide que nous voulions leur procurer. On ne put rien me préciser pour les commandes que je recherchais et, à mon retour, je dus réclamer à mes chefs des instructions pour savoir ce qu'il fallait entreprendre.

La ville de Rennes offrait alors un triste spectacle et se ressentait du voisinage du camp de Conlie[96]. Les travaux furent continués jusqu'au moment où eut lieu l'armistice, mais je venais d'avoir alors une fièvre typhoïde qui me retint plusieurs semaines à la chambre. Je reçus alors une aimable lettre de mon directeur m'annonçant ma décoration. Mais le médecin, voyant que je ne pouvais pas me débarrasser de la fièvre, m'engagea à m'absenter de Lorient. On ne pouvait pas prendre le chemin de fer pour aller à Bordeaux que nous avions choisi pour passer quelques semaines. Je pris, avec ma femme un petit bateau à vapeur qui faisait le service entre le Nord, Brest, Lorient et Bordeaux. Ce navire n'était pas excessivement confortable mais cependant il nous suffit. Nous n'eûmes comme compagnon que la vieille demoiselle Estrohan, sœur du capitaine d'artillerie de ma connaissance.

|

En relâchant à Belle-Île, devant la capitale, Le Palais[97], j'allais déjà bien mieux et je pus descendre à terre une heure ou deux. Le reste de la traversée se passa sans grand incident mais ma pauvre femme fut obligée de rester allongée tout le temps, souffrant beaucoup du mal de mer, elle était de nouveau enceinte à cette époque. Après deux jours et demi de traversée, devant la tour de Cordouan[98], en attendant la marée, nous arrivâmes à Bordeaux. |

Cependant, plusieurs nouveaux venus arrivèrent alors au port. L'ingénieur en chef de Bussy, dont je parlerai tout à l'heure plus longuement, puis les jeunes ingénieurs Lebasteur qui entra bientôt chemin de fer P.L.M. je retrouvai bien des années plus tard à la commission des méthodes d'essai des matériaux de construction. Il y eut aussi le ménage Valin. Madame Valin était une très jolie personne qui ne put pas supporter longtemps la vie monotone de Lorient et décida son mari à demander son changement et, je crois, bientôt à quitter la Marine.

Ma femme cherchait à me donner des occupations en dehors de mon service. Elle me fit acheter un tour qui me permit de fabriquer, je crois, deux tables et deux ou trois étagères, mais il m'aurait fallu un établi et une série d'autres outils. Nous nous décidâmes également à louer un petit jardin à Merville[100], faubourg de Lorient. Il fallait presque une demi-heure pour aller de la maison au jardin mais c'était un but de promenade pour les enfants. J'allais parfois y travailler en emportant mon déjeuner en sortant du port jusqu'à la rentrée des ouvriers mais nous ne le conservâmes pas bien longtemps y trouvant pas beaucoup d'agrément.

Le 30 décembre naquit ma troisième petite fille, Gabrielle. Elle nous causa immédiatement les plus vives préoccupations. Au bout de quelques jours, elle fut prise d'une bronchite capillaire et finit par demeurer sans connaissance. Je la crus morte et je m'approchai du lit où était encore ma femme pour lui dire que tout était fini quand nous entendîmes l'enfant pousser un grand cri et montrer qu'elle était encore vivante. Notre médecin arrivant sur ces entrefaites la fit envelopper de ouate avec un énergique révulsif qui produisit l'effet le plus salutaire.

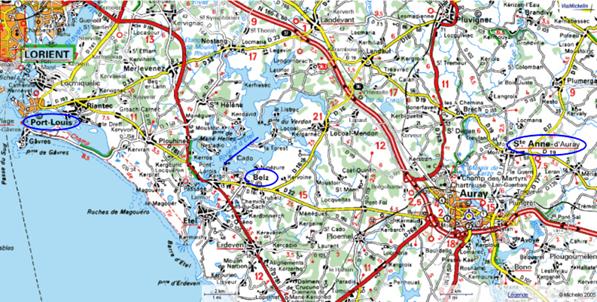

On lui avait donné une excellente nourrice mais bien laide et ayant un mauvais caractère. Ma femme au moment de cette crise, avait fait le vœu, si l'enfant guérissait, d'aller à pied à Sainte-Anne[101] d’Auray.

Parmi les nouveaux ingénieurs nouvellement arrivés, se trouvait Albaret, revenu de Cochinchine. Il n'avait cessé de correspondre avec moi de la façon la plus amicale et il continuait à penser à ma petite belle-sœur.

L'année suivante, au moment des vacances, ma mère revint avec ses filles et nous songeâmes à faire le pèlerinage de Sainte-Anne. Ma belle-mère loua une maison meublée à Port-Louis, de façon à pouvoir profiter des bains de mer et de l'air de la mer. Marguerite était à peu près remise.

Albaret, ayant connaissance de notre projet, se proposa pour faire partie de ce voyage. Comme Marguerite ne pouvait pas aller à pied, ma belle-mère devait la prendre en voiture avec elle tandis que nous partirions un jour auparavant, ma femme, Albaret, ma belle-sœur Thérèse et moi.

Auray se trouvait à 24 km de Port-Louis, nous avions pensé faire le trajet en deux étapes en nous arrêtant au village de Belz qui était à peu près à mi-chemin. Le premier jour, après avoir déjeuné au bord de la rivière d'Etel, dans un site fort agréable, nous avons songé à chercher un hôtel à Belz mais notre examen ne fut pas satisfaisant et considérant l'heure matinale et le peu de fatigue de nos compagnes nous nous décidâmes à pousser le jour même jusqu'à Auray.

Albaret avait voulu se dévouer, portant tout notre bagage sur son dos. Nous avions simplifié le plus possible mais il y avait cependant encore une certaine charge dont il ne voulut pas se dessaisir, c'était vraiment du dévouement.

En arrivant à Auray, nos deux compagnes se mirent à courir en montant la colline au sommet de laquelle se trouve la ville pour bien nous prouver qu’elles n’étaient nullement fatiguées.

|

Le lendemain se passa à explorer les environs d'Auray, à descendre le long de la rivière mais sans faire des courses exagérées. Le surlendemain arriva la voiture de ma belle-mère et de Marguerite et tout le monde se rendit à Sainte-Anne qui n'est distant d'Auray que d'une huitaine de kilomètres.

Après avoir accompli le pèlerinage, nous rentrâmes à Port-Louis par la voiture. Albaret partit directement par le chemin de fer pour rentrer à Lorient.

|

|

Basilique de Saint-Anne d'Auray |

Plan du sanctuaire de Saint-Anne d'Auray |

Le reste de la saison fut fort agréablement rempli par les distractions du bord de la mer et, en particulier, par la pêche des crevettes.

Je rentrais tous les matins à Lorient par « Le Patouillard[102] » vieux bateau à roues faisant le service entre Port-Louis et Lorient. Il mettait plus d'une demi-heure pour faire la traversée. |

|

|

|

| Le Patouillard |

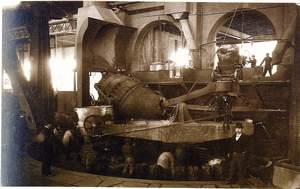

Nous avons, au début de la guerre, appris par pigeon voyageur la mort de l'oncle Jules Petiet[104] qui était, dans les dernières années, directeur de l'École centrale tout en conservant ses fonctions au chemin de fer du Nord. Ces envois de lettres par pigeon voyageur étaient malheureusement trop rares.

|

|

Jules Petiet |

Machine 03AT « l’Aigle » n° 437 système Petiet, mise en service en 1862 |

Mon ami Du Filhol eut un jour une vive altercation avec le directeur de la Banque de France et il voulait le provoquer en duel. Il me demanda de lui servir de témoin. J'allais à la Banque et je parvins à arranger les choses à l'entière satisfaction de chacune des parties.

André Petiet[105] vint une année pendant ses vacances de l'École centrale, passer quelques jours chez nous, mais Marie était absente avec ses enfants. Elle avait été à Mont, chez les Cornu.

Un dimanche, je l'emmenai à la campagne des du Filhol, près d’Hennebont. Nous y trouvâmes la famille Couet qui avait amené le ménage X.. de ses parents venus passer quelques jours chez elle. On les avait invités à venir dîner à la campagne. Madame Couet devait rester le soir. Du Filhol nous proposa de rester également à dîner. La voiture de M. X.. ayant deux places libres pourrait nous emmener à Lorient.

Après le dîner, par une nuit obscure et un brouillard épais nous nous mîmes en route. Monsieur X... conduisait mais il ne paraissait pas un automédon[106] fort habile.

Au bout d'un quart d'heure, je lui fis observer qu'il s'était trompé de chemin. Il voulut retourner brusquement, sans s'apercevoir que la route était en pente, la voiture chavira assez mollement du reste. La sortie fut pénible, il fallait enjamber le cheval et les dames étaient effrayées de cette gymnastique. Monsieur X. paraissait affolé. Il nous laissa, André et moi relever le cheval et puis la voiture, mais hélas, la pauvre voiture était toute démantibulée et la caisse oscillait lamentablement de côté et d'autre. Il était impossible d'y remonter. La seule solution possible était de rentrer chez Du Filhol pour lui demander du secours. Mais on devait être couché et nous pouvions craindre d'être accueillis comme des malfaiteurs. Cependant, André se dévouant, franchit le mur de clôture et parvint à se faire reconnaitre. Quand on eut constaté que la voiture seule avait du mal, Du Filhol prit le seul parti possible ; c'était de nous ramener en ville. Il attela sa voiture et notre retour s'effectua sans incident, mais nous gardâmes le souvenir de cette rentrée lamentable. Nous devions former un spectacle pittoresque avec cette pauvre voiture, ma lanterne seule éclairant la scène et nos groupes dispersés suivant par derrière.

Après une bonne nuit Monsieur X. dût aller prévenir le loueur d'aller rechercher sa voiture et sa bourse seule garda le souvenir de ce piteux retour.

Marie, voulant un jour offrir aux amis de ses enfants un arbre de Noël, on avait choisi les menus objets pouvant leur convenir. Henri Chaudoye, arrivé les premiers, regardait avec amour un petit tambour accroché à l'arbre. Mais nous avions pensé que cet instrument bruyant ne serait pas agréable à ses parents et on lui avait destiné un autre objet. L'enfant furieux, poussa des cris de rage et sa mère fut obligé de l'emmener mais ce fut pour rentrer quelques instants après, l'enfant portait un superbe tambour et le frappait à tour de bras.

Notre petit René fit une chute qui aurait pu avoir des conséquences graves. Il avait à la main un petit fusil. Il tomba de telle sorte que la crosse s'arcboutant sur le sol, le canon en fer blanc lui pénétra au cou, sous le menton et lui fit une coupure circulaire laissant à l'intérieur un bourrelet de chair correspondant au vide du canon. Le sang coula abondamment mais le canon était propre, aucun organe vital ne fut atteint.

Plus tard, il travaillait assez bien avec Mademoiselle Broni et quand nous quittâmes Lorient, il était assez avancé pour son âge.

Il allait souvent jouer avec ses amis Du Filhol et Willotte mais quand il rentrait quelques gamins du quai le houspillaient fortement. Il rentrait en pleurnichant. Sa mère alors, le mettait à la porte de la maison en lui disant « Va te battre, je ne veux pas que mon fils soit un capon ». Après quelques coups de poing échangés, voyant qu'il se battait, les gamins le laissèrent tranquille.

À l'occasion du mariage de Cécile Plassiard, on organisa une partie de campagne pour dîner aux environs de Lorient, à 10 ou 12 kilomètres. Marie était de la partie mais le soir quand les voitures revinrent, on me prévint que Marie n'avait pas pu revenir ayant une congestion causée par la chaleur. On l'avait laissée à une auberge et il fallait aller la chercher avec une voiture très douce, assez grande pour qu'elle pût s'y allonger. Je me procurai donc une calèche assez vaste et je pus la ramener mais le retour fut pénible malgré les dimensions de la voiture, sa douceur et une allure bien lente, Marie dut garder le lit pendant une quinzaine de jours et se ressentit plusieurs semaines encore de ce fâcheux accident.

Jeanne était affreusement gâtée par sa bonne Louise. Quand on la grondait pour quelque méfait, elle se précipitait en courant à la cuisine pour se plaindre à sa bonne. Celle-ci la consolait mais nous étions désolés de ses séjours trop fréquents à la cuisine qui n'était pas de nature à lui inculquer des habitudes de propreté. Quand on voulait se débarrasser d'elle, on l’envoyait avec son « pelot » chez les dames Couet qui l'aimait beaucoup et s'occupaient volontiers de la distraire.

Albaret, au commencement de 1873, demanda Marguerite en mariage, mes beaux-parents répondirent que sa santé ne permettait pas de l'exposer à un changement d'existence. La même demande fut renouvelée un an après, recevant la même réponse, Albaret renonçant à ses projets se décida à épouser Mademoiselle Besne. Il quitta bientôt Lorient pour le port de Brest et je ne le revis que longtemps après quand j'habitais Paris.

Chaudoye avait des velléités de servir à l'industrie. Demandant un congé, il entra comme ingénieur en chef à la Société de Construction des Batignolles[107]. Mais cette société ne construisait que des ponts et Chaudoye trouva qu'il n'était guère capable de remplir ses fonctions. Il rentra donc au port de Lorient, mais, je ne sais pourquoi, à dater de ce moment ses relations avec moi ne furent plus aussi amicales. Il continua son travail d'ingénieur de la marine. Quand il eut l'âge de sa retraite, il devint directeur de la Société des Chantiers et Ateliers de la Loire où il s'acquitta avec distinction de ses importantes fonctions.

Nous avions comme Préfet Maritime, l'amiral d’Herben Ghem, ancien polytechnicien. Il avait avec lui sa femme. Mais le ménage était sans enfant. Il recevait très volontiers et un jour qu'un grand cercle était assemblé chez eux, le valet de chambre m’introduisant avec Marie nous annonça d'une voix de stentor et en ponctuant toutes les syllabes sous le nom de Monsieur et Madame « Barabas » ce qui causa l'hilarité de toutes les personnes présentes qui en gardèrent un souvenir amusé.

En 1874, le major général était l'amiral Bruat, qui avait servi avec distinction comme général de brigade dans l’armée de la Loire. Il avait épousé Mademoiselle Caroline Liénard, qui avait été camarade de ma femme à son cours de piano.

Les deux anciennes amies reprirent des rapports assez intimes et le ménage de l'amiral venait quelquefois passer les soirées à la maison. Mais l'amiral fut enlevé par une rapide maladie, une espèce de cancer il me semble. On lui fit des funérailles officielles magnifiques et sa pauvre femme rentra chez ses parents. Après quelques années, elle épousa Monsieur de Chennevières.

Nous avions fait la connaissance de Monsieur et Madame Liénard tous deux fort aimables et nous allâmes, Marie et moi, plus tard les voir à leur campagne de Chartrettes, près de Fontainebleau. Et j'ai gardé le souvenir des mains de Madame Liénard affreusement torturées par des rhumatismes articulaires.

Le 15 novembre 1874 naquit ma quatrième fille, Marie-Caroline, que nous appelions Linette. Il me semble que Madame Bruat fut sa marraine, mon beau-frère Albert, étant le parrain.

Je ne sais si j’ai dit que Gabrielle avait eu deux parrains. Ce devait être d'abord mon oncle Charles Barba mais il fut représenté par Du Filhol qui se considéra comme le véritable parrain. La marraine fut ma belle-sœur Marguerite.

Pendant la guerre, nous n’avions pour ressources que les maigres appointements que me servait la Marine. Ma belle-mère épuisa aussi sa provision d’argent. Je pus heureusement vendre, par l’intermédiaire de Du Filhol, quelques valeurs américaines ce qui me permit de subsister jusqu’à la fin des hostilités.

En janvier 1873, ma mère arriva avec ma sœur pour passer l’année entière avec nous. Mon frère, Ernest, fut placé chez les Jésuites à Vannes. A la fin de l’année, ma mère se décida à se fixer à Saint-Germain auprès d’une de ses bonnes amies de Thionville, Madame Arnoud.

Après la guerre, on demanda des projets d’affûts de canons de petits calibres. Je m’unis au capitaine de frégate Schverer, avec lequel j’avais d’excellentes relations et nous fîmes un projet d’affût qui n’avait pour but que de faciliter les pointages positifs et négatifs les plus grands possibles. Ce projet n’eut aucune suite. Nous n’avions pas songé à envisager le problème dans toute son ampleur en cherchant à obtenir le retour en batterie du canon exactement dans sa position primitive.

|

Le commandant Schverer fut le père de l’amiral Schverer qui fut un expert très écouté lors de l’enquête sur les causes de l’explosion de la « Liberté[108] » en rade de Toulon.

La Marine demanda un projet de transport pour la Cochinchine. Deux projets furent envoyés. Le mien et celui de mon camarade Cazelles[109] plus ancien que moi de deux ou trois ans et du port de Rochefort. Le projet de ce dernier fut préféré mais je reçus des remerciements et félicitations pour le résultat auquel j’étais arrivé.

Plusieurs lancements de navire se succédèrent après le siège, ce fut le garde-côte « Bouledogue[110] » puis l’ « Ariège[111] » petit transatlantique que j’avais remonté sur cale, et enfin le grand cuirassé « Friedland[112]».

L’ « Ariège » m'avait procuré un travail très intéressant ; il fallait y installer un lest d'eau en organisant des pompes permettant de remplir et de vider avec rapidité la cale dans laquelle avait lieu d'introduction d'eau, et puis il fallait des panneaux de grandes dimensions pour permettre d'y introduire les objets à transporter et la fermeture de ces panneaux devait être étanche et s'effectuer avec une grande rapidité.

À la fin de 1874, mon directeur Guyesse[113] fut atteint par la limite d'âge. Il fut remplacé par l’ingénieur en chef de Bussy. Godron fut nommé ingénieur en chef mais il fut obligé d'abandonner la commission de Gâvres où je le remplaçais. Les membres de la commission de Gâvres touchaient un supplément de 1000 francs. La commission était composée du colonel Dard, président, du capitaine de frégate de Cuverville et de plusieurs lieutenants de vaisseau et capitaines d'artillerie de marine.

Elle était chargée de tous les essais touchant l'artillerie et de la recette des projectiles quand on tirait ceux-ci sur les plaques de blindage. J’en étais le rapporteur car j'en faisais toujours partie. La commission des recettes de blindage était présidée par le directeur des constructions navales. Elle comprenait le colonel Dard et plusieurs autres membres de la commission de Gâvres ; j'en étais le rapporteur.

Un petit navire assurait le service entre le port et la presqu'île de Gâvres qui était en face de Port-Louis séparé par un petit bras de mer qu'on appelait la petite mer de Gâvres et qui pénétrait de plusieurs kilomètres dans l'intérieur des terres. Une voiture, montée sur rail, assurait le transport de la commission depuis l'arrivée jusqu'au point où se faisaient les tirs.

Les plaques de blindage étaient autrefois fixées par des vis à bois qui pénétraient dans les matelas sur lesquels s'appuyaient les plaques, mais cette tenue devenant insuffisante avait été remplacée par des boulons qui traversaient toute la muraille. Les plaques étaient percées d'un trou tronconique et derrière la muraille un écrou vissé s'appuyait sur une coupelle renfermant une rondelle de caoutchouc destinée à permettre une certaine obliquité de l'écrou par rapport à la muraille quand le boulon se déformait. Mais je remarquai que bien souvent les écrous sautaient emportant avec eux la partie filetée qu’ils renfermaient. Il fallait chercher à corriger ce grave défaut qui tenait évidemment à la faible section au fond du filet de la vis. Le boulon se brisait à la partie faible sans aucune déformation, ni aucun allongement de la partie cylindrique. Il me sembla qu'on pouvait augmenter la résistance de cette partie filetée. On croyait généralement que la trempe, c'est-à-dire, le refroidissement rapide de l'acier porté au rouge en entraîne la fragilité. C'est inexact dans la plupart des cas. Je voulus essayer de tremper cette partie filetée et de soumettre ensuite le boulon à un effort de traction par choc permettant de l'allonger ; dans un trou percé dans un fragment de plaque de blindage, on enfonça un de ses boulons. Le fragment de plaque reposait sur deux appuis. Une pièce de forge en forme d'O allongé, embrassait le fragment de plaques de blindage et venait reposer sur l'écrou. Un mouton[114], pesant 1000 kg pouvait tomber sur la partie supérieure de cette pièce de forge et produire le choc désiré.

J'observais que le boulon ordinaire se brisait à la naissance de la partie filetée sous un choc du mouton tombant de deux mètres de hauteur tandis que quand le boulon avait été trempé, c'est-à-dire chauffé au rouge et refroidi brusquement seulement sur la partie filetée, il résistait à 5 ou 6 coups du même mouton tombant d'une hauteur de six mètres. Il présentait ensuite après rupture, un allongement très considérable allant jusqu'à 20 % de la longueur primitive.

|

À la suite de ces expériences, j'établis une série de tracés pour les boulons des différents calibres et je fis un rapport approuvé par les membres de la commission proposant au Ministère de rendre réglementaire cette réparation des boulons. Le ministre approuva la proposition de la commission et ces boulons ainsi préparés furent appliqués sur les premiers navires en construction. Quand on démolit, à coups de canon, il y a quelques années « le Tonnerre[115] » qui était l'un d'eux, on remarqua la parfaite tenue des boulons assemblant les plaques. J'avais en même temps, pris un brevet pour cette fabrication, avec l'autorisation de la Marine. Je ne pouvais évidemment demander aucune redevance à la Marine. Je proposais l'exploitation de mon brevet à la maison Marrel[116], de Rive-de-Gier[117]. Ils livrèrent ensuite à la marine danoise un blindage tenu par ce système de boulon mais quand j'arrivai, plus tard au Creusot, je trouvai que le problème avait été étudié avec la collaboration d'un ingénieur italien, ancien « Centrale » Rognetta[118]. Au lieu de traverser complètement la plaque, leur boulon n’y pénétrait que jusqu'au quart de son épaisseur en y étant vissé. Le système était assez compliqué. Le corps du boulon était réduit à un diamètre plus faible que la partie vissée mais il fallait remplir le vide causé par cette réduction de diamètre. J'aurais pu modifier mon boulon de manière à en faire une vis du côté de la plaque mais j'y renonçai car je ne pouvais lutter contre le Creusot et les blindages de la marine furent désormais fixés par le système du Creusot. |

Le garde-côte cuirassé Tonnerre sert de cible de tir à partir de 1905 |

L’ingénieur en chef Bussy, en arrivant à Lorient, avait envoyé au ministère des projets qui avaient été réclamés d’un grand cuirassé et de deux garde-côtes de première et de seconde classe. Il proposait pour ces navires l’emploi de l’acier.

C’est en Angleterre qu’on avait obtenu les premiers aciers convenables aux constructions, grâce à l’invention de Bessemer[119], on avait pu, ensuite, fabriquer un acier analogue grâce au four Siemens.

|

|

Henry Bessemer |

Aciéries Bessemer – vers 1880 |

Les anglais s’étaient hâtés d’appliquer les nouveaux aciers à la construction des navires mais ils avaient éprouvé des déboires. Le nouveau métal se montrait parfois fragile quand on y poinçonnait des trous et même on voyait quelques ruptures sans cause apparente. On hésitait donc à se lancer en grand dans l’emploi de ce nouveau métal. Les métallurgistes français, en particulier Le Creusot[120] et Terrenoire[121] persuadèrent De Bussy que ces inconvénients seraient évités en employant des aciers assez doux n’offrant pas une résistance de plus de 45 kg par mm2.

On se décida à accepter leurs propositions et les projets de De Bussy furent adoptés.

Le nouveau métal, avec sa résistance supérieure, avait permis de prévoir des poids de coque moins lourde et tout à fait avantageux.

Le port de Lorient fut chargé de construire le « Redoutable[122] » grand cuirassé et le « Tonnerre », garde-côte de première classe.

Le port de Brest devait construire le « Tempête » garde-côte de deuxième classe.

De Bussy proposa à Godron de se charger du premier navire et à moi il offrit de m'occuper du second.

Les matières furent plus rapidement approvisionnées pour le « Tonnerre » et je fus ainsi amené à tacher de résoudre le premier les difficultés tenant à l’emploi du nouveau métal.

En poinçonnant des trous, il arrivait encore que la tôle se fendait et on ne comprenait pas bien pourquoi ? Je réussis à faire isoler la partie du métal qui sur 1 mm, entourait le bord du trou et je vis qu'il était devenu tout à fait fragile ; il ne pouvait subir la plus petite transformation. Mais en le portant au rouge et le laissant refroidir lentement il reprenait toute sa malléabilité, absolument comme une bague découpée autour d'un trou foré avec une mèche. Quand on essayait à la traction un fragment de tôle avec un trou poinçonné ou avec un trou percé, on constatait que la résistance du premier était plus faible que celle du second, mais, chose étrange, la résistance par mm2 de la section primitive diminuait à mesure que la barrette de métal augmentait de largeur. Il était facile de voir, en pliant la barrette que la rupture commençait à se produire par le bord du trou puis elle se propageait de distance en distance jusqu'à la rupture totale. Cette rupture progressive ôtait toute signification à la considération de résistance au mm2. J'observais en même temps que des trous poinçonnés avec des bouchures tronconiques étaient relativement avantageux par rapport aux trous cylindriques.

La conclusion de ces expériences permettait de régler la préparation des tôles en continuant à les poinçonner sauf à les chauffer ensuite au rouge ou bien sauf à enlever avec un alésoir le millimètre formant le bord du trou.

Ces considérations étaient importantes étant donné l'outillage dont on disposait.

Toutes les observations furent recueillies et discutées dans un petit opuscule que je transmis au ministère en demandant l'autorisation de le publier.

Les métallurgistes français, tenus au courant de ces expériences, s'y étaient intéressés. Je leur proposai de me prendre quelques unes de mes brochures de sorte que leur publication ne me coûta presque rien. Une première édition s'écoula rapidement, le ministère ayant décidé de donner à chaque ingénieur un exemplaire de mon opuscule. Une seconde édition fut reconnue bientôt nécessaire et je fus bien surpris un jour en voyant dans la revue anglaise « Engineering » le commencement de la traduction de mon ouvrage. L'ingénieur américain Holley[123] en avait eu connaissance, l'avait trouvé intéressant et l'avait traduit pour ce journal, qui en continua la publication. On publia ensuite, à part, un petit volume.

Ces expériences ne suffisaient pas à expliquer les ruptures soudaines que présentaient certaines tôles. On me citait par exemple, le cas d'une tôle qui, poinçonné en un certain point, se fendait précisément à l'autre extrémité.

Ce n'est qu'à la suite des expériences des centraux Osmond et Werth, qui se sont succédés au laboratoire du Creusot que j'ai pu m'expliquer cette extrême fragilité. J'avais fait préparer des lamelles excessivement minces d'acier pour essayer de voir si, au microscope elles pourraient donner quelque chose par transparence. On n'observa rien mais en les attaquant à l'acide, des points faibles se révélèrent et on vit l'opportunité d'essayer beaucoup de fragments de métal parfaitement poli en les attaquant par des réactifs appropriés. On vit ainsi se dessiner une série de lignes formant des polygones assez irréguliers. Je pus alors m’expliquer tout ce qui se passait.

Dans un métal en fusion, où le liquide n'est pas très fluide, des particules solides restent en place ça et là et deviennent le centre d’agglomérations cristallines ou amorphes qui, augmentant de volume, arrivent à se délimiter et chassent devant elle le liquide ou eau-mère les séparant qui s'écoule, qui le chasse vers les parties où son écoulement est possible. Cet effet se produit par la pression déterminée, par le refroidissement de la partie extérieure. On arrive à une représentation assez exacte, je crois, de ce qui se passe, en comprimant des grains de plomb dans une enveloppe résistante. Ces grains se rapprochent en se déformant, supprimant l'espace qui les séparait. Quand on lamine plus tard les lingots présentant cette texture, elle est conservée en grande partie et des surfaces séparant les polyèdres deviennent des points faibles. Quand des barrettes séparées de ces tôles sont déformées par traction par flexion, avec précaution et lenteur, leurs cassures peuvent passer à travers les polyèdres qui se déforment et on observe le train ordinaire de l'acier mais si la rupture est brusque avec des chocs, surtout après des chocs répétés, on déchausse pour ainsi dire ces polyèdres dont la trace est visible sous forme de gros grains.

On observa que cette texture pouvait être modifiée en chauffant le métal à une température suffisante, plus élevée que celle qui corrige l’écrouissage résultant du poinçonnage, ou du cisaillage ou encore des coups de marteau. Au lieu d'un chauffage unique il est préférable de multiplier cette opération en provoquant chaque fois un refroidissement un peu rapide.

On reconnut que cette texture se manifeste surtout avec certaines natures d'acier et on arriva assez vite à en rendre plus rare la production.

Cependant, avec la position que me faisait la Marine, j'avais de la peine à élever les cinq enfants et dans les pourparlers que j'avais avec les divers industriels, je ne dissimulais pas mon désir de trouver une position plus avantageuse.

On avait décidé de me charger d'une mission dans les différentes usines ou chantiers de construction où je pourrais recueillir quelques renseignements complémentaires sur l'acier et, en particulier, sur l'emploi de rivets en acier.

En arrivant au Creusot, M. Henri Schneider voulut m'accompagner lui-même dans la visite de l'usine. Il tint absolument à me faire descendre chez lui, mes bagages avaient déjà été transportés à son domicile. Au cours de nos conversations ce jour-là et les jours suivants, il me parla de son désir d'utiliser mes services en me définissant la position que j'occuperais. Ce ne serait pas celle de Monsieur Cheysson[124] dont il me réserverait l'habitation mais j'aurais à régler les différends entre les services, à intervenir dans toutes les fabrications défectueuses, bref, je serais à la tête de tout le service technique.

Il insistait sur ce point qu'il ne s'agirait jamais pour moi d'une direction générale.[125]

|

M. Schneider avait épousé Mademoiselle Asselin, qui mourut quelques années après, lui laissant une fille, Constance et un fils Eugène[126]. Profondément malheureux, il semblait se désintéresser de tout et ne pas pouvoir prendre la suite des affaires. C'est sans doute [pour cela] que son père fit appel à un ingénieur des Ponts-et-chaussées, Cheysson, qui passait pour un économiste distingué. Il fut, je crois, Conseiller d'État après son départ du Creusot. Il lui confia la direction générale des usines, mais Cheysson n’étant au courant ni de la métallurgie, ni des machines, ne réussit pas à assurer ses fonctions. La suite de ma mission ne présenta rien de bien particulier. J'allais successivement aux usines Saint-Jacques, de Montluçon, dirigé par l’ingénieur des mines Mussy, puis dans la Loire, à Terre-Noire que dirigeait l'ingénieur Euverte. D'après son accueil, il semblait désireux de s'assurer de ma collaboration, cependant devant mon silence, aucune proposition ne me fut formulée. A Rive-de-Gier, je visitai les usines des frères Marrel et à Saint-Chamond les chantiers et ateliers de la Marine que dirigeait l'ingénieur des Ponts-et-chaussées de Montgolfier. |

Henri Schneider |

Dans ces différentes visites, je ne recueillis sur l'objet de ma mission aucun renseignement précis. Nous étions aussi avancés à Lorient dans la connaissance du métal que dans ces différentes usines. |

|

|

Eugène Schneider |

À Lorient, je dus reprendre le travail du « Tonnerre » que j’avais lancé sans incident en présence de Marie avant notre départ. Le montage des diverses parties s’était poursuivi, les plaques de blindage étaient en place ainsi que plusieurs parties de la machine. Il me restait à étudier surtout la manœuvre des ancres pour laquelle était prévue une grue qui se repliait de façon à masquer le moins possible le tir en chasse des canons de la tourelle dans l’axe du navire.

Et puis, il y avait les gouvernails. Étant donné les formes du navire à l’arrière, j’avais proposé à mon directeur d’y disposer deux gouvernails dont les axes parallèles seraient à peu près à 1m50 de distance. Ces axes ou mèches étant à peu près au tiers de leur largeur, il était très facile de les faire tourner et dans toutes les positions. Ces mèches portaient à l’intérieur du navire des couronnes sur lesquelles une chaine sans fin agissait, elle était mise en train par la barre de gouvernail commandée avec les dispositions ordinaires. L’ensemble tournait avec une grande facilité.

J’appris plus tard que quand on fit les essais du navire après son complet achèvement, ces gouvernails avaient causé un très grave incident. Quand on voulut se rendre compte des facultés d’évolution, le commandant ordonna, en pleine vitesse, de mettre la barre toute, le navire tournant presque sur place prit une telle inclinaison qu’on le croyait perdu, il allait chavirer. Avec une semblable inclinaison, la stabilité était presque annulée en raison des formes de la partie supérieure ; la flottaison n’ayant plus qu’une largeur beaucoup plus faible il ne pouvait en être autrement.

Au retour, on envoya un rapport au ministre qui répondit en reprochant d’avoir fait cette installation sans en rendre compte. De plus, il ordonnait de modifier profondément les formes du navire en augmentant beaucoup la hauteur de la muraille au-dessus de l’eau. Il eut été bien simple de limiter l’angle de barre par deux arrêts et un incident analogue n’aurait plus été à redouter. Mais la conception de ce garde-côte, telle que l’avait réglée le conseil des travaux, était absurde. Il avait les mêmes défauts que les batteries flottantes que j’avais expérimentées quelques années auparavant. Il ne fit jamais campagne et resta comme la « Tempête » immobilisé dans le port.

Cependant, au bout de quelques semaines, j'écrivis à monsieur Schneider pour presser la conclusion de nos pourparlers. Il finit par me demander de revenir au Creusot. Je fis le voyage rapide et par une température bien froide. Nous nous mîmes enfin d'accord et il fut convenu que j'allais demander à la Marine un congé pour passer à l'industrie ainsi que cela se pratiquait pour d'autres ingénieurs de la Marine, des Mines ou des Ponts-et-chaussées. Ce congé me fut refusé sous prétexte que trop d'ingénieurs de la Marine étaient déjà absents du corps et que le service était absolument gêné. Ma réponse immédiate fut de donner ma démission. Le préfet maritime, amiral Gicquel des Touches[130], retenant cette démission, me fit venir près de lui et essaya d'ébranler ma résolution, m'offrant de me faire donner la croix d'officier avec une gratification spéciale. Ce projet était impraticable et je ne pus que maintenir ma démission. Elle fut acceptée et je remis mon service à un successeur, le camarade Dupré[131] |

|

|

Amiral Gicquel des Touches |

| 1866-1868 - Guérigny | 1868-1875 - Lorient | 1876-1886 - Le Creusot |

[82] Ndlr : nom usuel de l’orgelet, petit furoncle situé au bord de la paupière.

[83] Ndlr : douleurs provoquées par l'occlusion intestinale. (Synonyme Iléus). Réf. [28].

[84] Ndlr : Chabal, Ernest Jules (X 1863 ; 1844-1930). Réf. [1].

[85] Ndlr : La compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, désignée sous le sigle PLM, était une compagnie de chemin de fer française créée en 1857 qui sera intégré à la SNCF en 1938. Réf. [2].

[86] Ndlr : Daymard, Victor André (X 1856 ; 1837-??). Réf. [1].

[87] Ndlr : Bès de Berc, Jean Emmanuel Marie (X 1891 ; 1872-1945). Réf. [1].

[88] Ndlr : selon la Réf. [1], Jean Bès de Berc est le gendre de Claude, Lucien Félix (X 1860 ; 1840-1909) et non de Badon-Pascal, Alexandre Léon Philadelphie (X 1847 ; 1827-1911).

[89] Ndlr : comédie-vaudeville en un acte par Eugène Labiche et Alphonse Jolly. Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du Palais-Royal, le 28 juillet 1867. Réf. [8].

[90] Ndlr : François Bourdon (1797-1865) fait une demande de brevet du marteau-pilon en 1841. Engagé en 1827 au Creusot, il est conduit, avec la faillite de l’entreprise en 1833, à s’expatrier en Amérique sur des constructions navales. Il fut embauché par les frères Schneider au Creusot en 1837 qu’il quitta en 1852 pour aller à Marseille. Réf. [4].

[91] Ndlr : Le boston est une variante du jeu de whist très populaire au XIXe siècle. Réf. [2].

[92] Ndlr : Napoléon Félix Petiet (5/12/1809 – 31/12/1874). Réf. [23].

[93] Ndlr : Pierre Gaston Willaume (1787-1870), père de Caroline (belle-mère de Joseph) et Antonin. Voir arbre de descendance de Claude Willaume p 117. Voir note 16.

[94] Ndlr : s’agit-il de la bataille du 2 août 1870 ?

[95] Ndlr : lire à ce sujet les « souvenirs du siège de Paris – 1870 » d’Albert Bonnafont, qui était à ce moment-là à l’École Centrale de Paris (de 1869 à 1870).

[96] Ndlr : Conlie, à l’ouest du Mans, est quand même à 140 km de Rennes.

[97] Ndlr : Le Palais est le port principal de Belle-Île, ile du Morbihan, en face de Quiberon. Réf. [2].

[98] Ndlr : Le phare de Cordouan, tour blanche de 68 m, est situé à sept kilomètres en mer sur un plateau rocheux, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Il fut classé Monument Historique en 1862, la même année que Notre Dame de Paris. Réf. [2], [29].

[99] Ndlr : La Commune de Paris, période révolutionnaire du 26 mars 1871, qui, contre le gouvernement, établit une organisation ouvrière comme organisatrice de la ville, et gouvernement prolétarien jusqu'à la « semaine sanglante » (21 - 28 mai) où Paris est repris par les troupes versaillaises. Réf. [2].

[100] Ndlr : quartier de Lorient aujourd’hui, à l’ouest du centre-ville de Lorient, avec la rue Jean de Merville.

[101] Ndlr : Sainte Anne est l’épouse de Saint Joachim, et la mère de la Vierge Marie. En 1625, pieux laboureur du village découvre une statue de Sainte Anne enfouie dans le sol grâce aux indications qu'elle lui aurait données. Il y construit alors une chapelle en son honneur. Celle-ci devenant trop exigüe en raison du nombre croissant de pèlerins, la chapelle est détruite en 1865 et remplacée par l'église actuelle déclarée Basilique par le Pape Pie IX en 1874. Haut lieu historique et culturel breton, Ste Anne d'Auray, lieu de pèlerinage le plus important de Bretagne et troisième lieu de pèlerinage en France, a accueilli Jean-Paul II en 1996. Réf. [30].

[102] Ndlr : de son vrai nom le « Port-Louis », bateau-hôpital utilisé de 1874 à 1936 pour le transport des malades entre Lorient et Port-Louis. Réf. [31].

[103] Ndlr : il s’agit en fait de la pointe de Pen-Mané sur la commune de Locmiquélic, juste en face de Lorient.

[104] Ndlr : Jules Petiet (oncle maternel de Marie Bonnafont) est décédé le 29 janvier 1871. Réf. [23].

[105] Ndlr : Marie André Petiet (1853-1903), fils de Jules Petiet. Cousin germain de Marie. Réf. [23].

[106] Ndlr : Dans la mythologie grecque, Automédon est le fils de Diorès. Il est le conducteur du char d'Achille lors de la guerre de Troie, puis de son fils Néoptolème. Il était originaire de l'île de Skyros. Son nom est passé dans le langage courant, un « automédon » désignant un bon conducteur d'attelage. Réf. [2].

[107] Ndlr : En 1846, Ernest Gouïn crée la société Ernest Gouïn & Cie, qui devient en 1871 la Société de Construction des Batignolles (SCB), raison sociale qu'elle conserva jusqu'en 1969, date à laquelle elle fusionna avec la Société parisienne pour l'industrie électrique (SPIE) pour prendre le nom de Spie-Batignolles. Réf. [32].

[108] Mis sur cale en 1902 aux Chantiers de la Loire à Saint-Nazaire, la Liberté avait été lancée le 16 avril 1905, et mis en service en 1908. Il explosa le 25 septembre 1911 à 5h53 dans la rade de Toulon et causa la mort d’environ 300 personnes. Réf. [33].

[109] Ndlr : Cazelles, David Jules Frédéric Émile (X 1856 ; 1836-??). Réf. [1].

[110] Ndlr : Garde-côte. Chantier de Lorient. Sur cale 5/12/1865, lancé 26/3/1872, en service 10/1873, rayé 24/4/1896. Réf. [34].

[111] Ndlr : Transport. Chantier de La Seyne. Sur cale 7/1855, lancé 31/7/1856, en service 19/4/1859, rayé 13/5/1895, reconstruit à Lorient sur cale en 1870. Réf. [34].

[112] Ndlr : Cuirassé. Chantier de Lorient. Sur cale 2/12/1866, lancé 3/12/1873, en service 11/12/1876, rayé 1904. Réf. [34].

[113] Ndlr : il s’agit certainement de Guieysse, Pierre Armand (X 1827 ; 1810-??). Réf. [1].

[114] Ndlr : machine à forger : masse tombante relevée par un système mécanique (chaîne, courroie, planche, etc.) et qui tombe ensuite sous le simple effet de la gravité. Dans le cas du marteau-pilon, la masse est projetée vers le bas par l'action mécanique due à la détente d'un gaz. Réf. [35].

[115] Ndlr : garde-côte cuirassé type 1872 (Série Tonnerre, Tempête, Vengeur, Fulminant, Tonnant, Furieux). Mis sur cale en août 1873 à Lorient, lancé en septembre 1875, il entre en service le 1er avril 1878. Il sert à partir de 1890 comme dépôt base pour les torpilleurs de la défense mobile. Rayé le 12 décembre 1905, il sert un temps de cible de tir puis est vendu en 1921 pour démolition à Lorient. Réf. [5].

[5850 t ; 4150 cv; 76,6 x 17,6 x 6,5 m; Plan de Bussy; En fer ; 8 chaudières; 2 hélices ; 14 nds ; 250 h] Réf. [5].

[116] Ndlr : usine de forgeage, créée par les frères Marrel en 1853, dont la cheminée, lancée en 1867, haute de 108 mètres, fut pendant de longues années la plus élevée d’Europe. Réf. [36].

[117] Ndlr : Rive-de-Gier à 15 km de Givors entre Lyon et Saint-Étienne.

[118] Ndlr : « L’ingénieur italien Rognetta ne figure pas dans l’annuaire de l’École centrale. Il a été très longtemps agent de Schneider en Italie. » Réf. [4].

[119] Ndlr : Sir Henry Bessemer (1813-1898), créateur prolifique, est surtout connu pour son procédé de fabrication de l'acier au moyen d'un convertisseur qui porte son nom. Cette méthode a permis d'augmenter de beaucoup la production d'acier, d'en réduire le coût, et de maintenir une excellente qualité. Réf. [2], [38].

[120] Ndlr : les forges du Creusot sont rachetées en 1836 par une famille Lorraine, la famille Schneider, jusqu’à la mort de Charles Schneider en 1960 ! Les usines Schneider (devenues Creusot Loire Industries) déposeront le bilan en 1984. Réf. [7].

[121] Ndlr : société métallurgique de la Loire créée en 1863 à partir de la Cie des Fonderies et Forges de la Loire et de l’Ardèche. Elle fera faillite en 1891. Terrenoire est une commune dans la banlieue de Saint-Étienne. Réf. [37].

[122] Cuirassé de premier rang à réduit central, lancé en 1876. 9200 tonneaux, 97 m de long sur 20 de large. 35 cm de blindage à flottaison.14,5 nœuds.700 hommes.

[123] Ndlr : Alexander Lyman Holley (1832-1882), ingénieur américain renommé, qui introduisit le procédé Bessemer aux États-Unis en achetant les droits en 1863. Réf. [2].

[124] Ndlr : Cheysson, Jean Jacques Émile (X 1854 ; 1836-1910). Inspecteur général des ponts et chaussées. Membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1901. Réf. [2].

Émile Cheysson est engagé au Creusot le 15 août 1871 avec le titre de directeur. Réf. [9].

[125] Ndlr : « M. Schneider a été très frappé d'une chose c'est qu'après avoir mûrement réfléchi, et après l'échec qu'on a subi dans l'essai Cheysson, il est revenu exactement à tout ce qu'il avait arrêté pour l'organisation du Creusot au moment où il avait pris Cheysson. Il pense en effet que son échec était plutôt dû à des défauts de caractère de Cheysson et à des circonstances sur lesquelles il ne veut pas revenir, qu'à des vices de l'organisation même. Pour résumer sa pensée d'un mot, il dit qu'on a échoué avec un directeur auquel on avait donné le titre sans les fonctions, et que cette fois il faut réussir avec un collaborateur auquel on donnera les fonctions sans le titre ... » Lettre du 20 mai 1875 d'Eugène Schneider à son fils Henri. Réf. [9].

[126] Ndlr : Eugène II, fils d’Henri. Voir un peu plus loin l’arbre généalogique de la famille Schneider.

[127] Ndlr : à Marseille, dans les quartiers de Menpenti et de La Capelette, se trouvent l'atelier de mécanique chargé de construire les machines marines et les forges de La Capelette destinés à produire les tôles en fer pour les coques. Les chantiers navals sont situés à La Seyne-sur-mer où l'on procède à l'assemblage des différentes pièces et au lancement des navires. L'atelier de mécanique de Menpenti est dirigé à partir de 1852 par l'ingénieur François Bourdon, ancien directeur des ateliers Schneider du Creusot et inventeur du marteau-pilon. Réf. [6].

[128] Ndlr : au 7 rue Boudreau. L’hôtel particulier sera vendu en 1876. Réf. [39].

[129] Ndlr : Eugène Schneider décède le 27 novembre 1875. Réf. [2].

[130] Ndlr : Albert Auguste Gicquel des Touches (1818-1901). Préfet maritime du 3e arrondissement de 1871 à 1877. Ministre de la Marine de mai à novembre 1877. Réf. [2].

[131] Ndlr : Dupré, Raphaël Louis Athanase (X 1862 ; 1843-??). Réf. [1].

Création de la page : Novembre 2007

Création de la page : Novembre 2007