<--- Retour à la page principale des Mémoires

| 1868-1875 - Lorient | 1876-1886 - Le Creusot | 1886-1889 Cannes – Guérison de Gabrielle |

Je prévins aussitôt Marie qui arriva préparer notre déménagement. En quelques jours tout fut réglé. Nous prîmes congé de nos amis et mon mobilier étant expédié nous revînmes à Paris.

|

Monsieur Schneider m’avait fait visiter en détail la maison que je devais occuper. Elle était très grande, avait un salon de 10 mètres de long, une salle à manger de 7 mètres, une salle de billard au rez-de-chaussée ; au premier et au second étage, il y avait de nombreuses pièces. La cuisine était en sous-sol sur la rue et donnait sur une partie du parc qui m'était allouée. Le service en serait très onéreux et nous avions besoin de compléter notre mobilier dans de grandes proportions. Monsieur Schneider m'avait heureusement accordé des frais de déménagement qui nous mettaient à l'aise. Puis il restait dans la maison une ou deux pièces qui étaient restées meublées du temps de Monsieur Cheysson. Il faut avouer que j'étais bien mal préparé aux fonctions que j'allais avoir à remplir. Ce n'était pas à Guérigny que j'avais pu apprendre la métallurgie qui était du reste en pleine révolution par suite de la fabrication en grand des aciers. Ma connaissance des machines motrices et des machines-outils étaient encore bien limitée. Le Creusot allait être pour moi une excellente école. |

Maison du Creusot |

Les fournitures à l'artillerie m'avaient forcé depuis longtemps à travailler avec une extrême précision, précieuse dans la construction des machines ; aussi on était forcé de renouveler régulièrement les machines-outils les plus employées. C’était nécessaire pour travailler au 1/100e de millimètre. On avait naturellement d'excellents instruments de mesure, fabriqués à l'usine et comparés au mètre étalon du conservatoire.

Mais la situation d’une grande partie des usines au-dessus de la mine causait beaucoup d’ennuis et entrainait de nombreuses et importunes réparations.

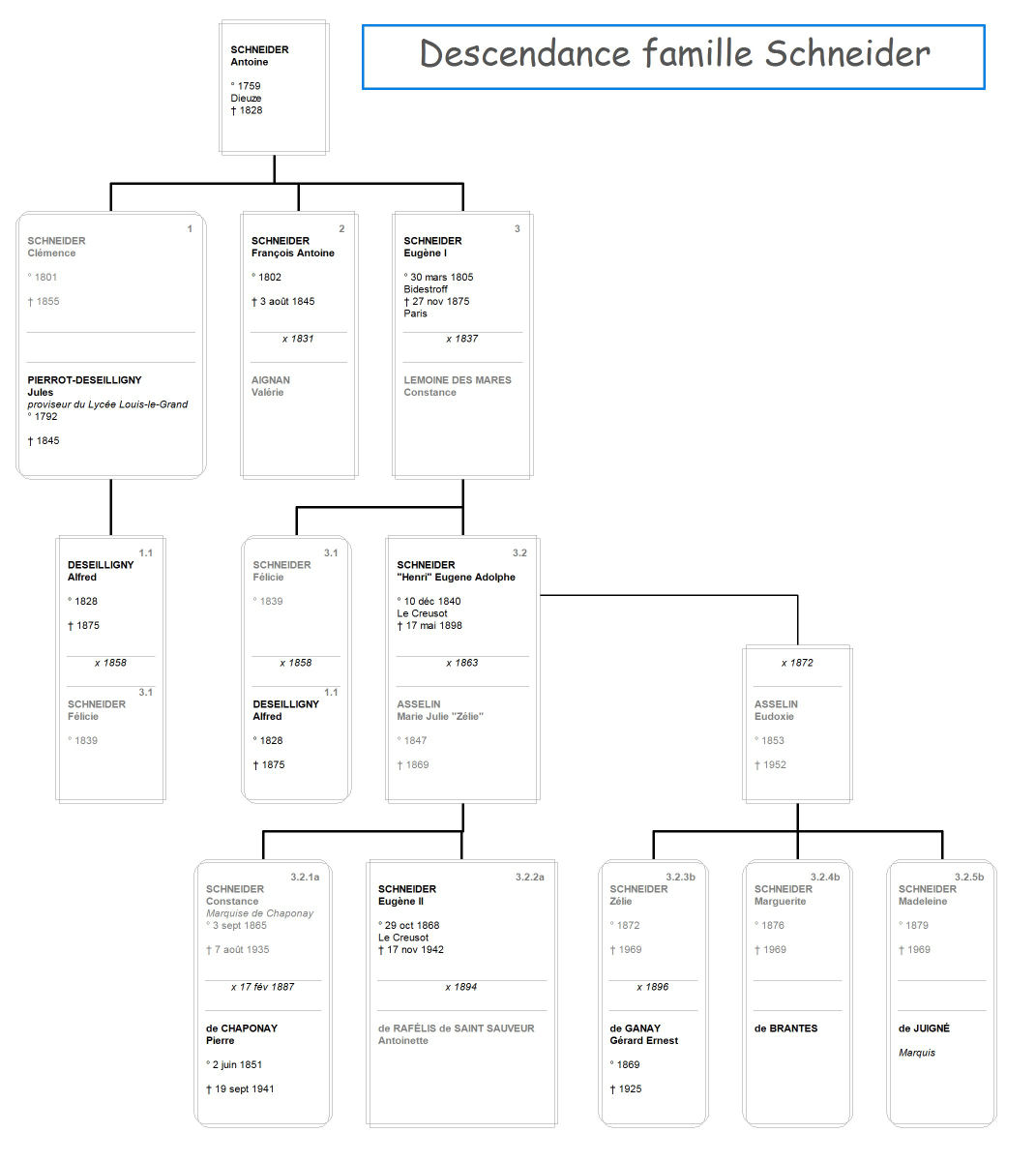

| La direction comprenait 4 grandes services : le service commercial, dirigé par Laferté ; le service administratif, sous les ordres de Nicolas Toussaint ; et les deux services techniques (Mines et usines). Monsieur Henri Schneider possédait toutes les qualités d'un bon chef d'industrie, actif, laborieux, ne craignant pas sa peine quand il le fallait, animé d'une initiative hardie, il était plein de sollicitude pour son personnel dont il ne se désintéressait jamais. Si sa part dans les bénéfices était considérable, il en employait une bonne partie en œuvres charitables, hôtel-Dieu, églises, secours de toute nature. Il a été certainement favorisé par les circonstances, ainsi sans la guerre le développement considérable qu'il avait donné aux fabrications d'artillerie aurait été une opération désastreuse. On peut lui reprocher d'avoir bien tardé à instituer pour son personnel un système de retraite mais je crois qu'une caisse de retraite avait été instituée jadis par Monsieur Schneider père et que les ouvriers en ont réclamé la restitution lors de la grève fomentée par le célèbre Assi sous prétexte qu'elle avait été constituée par des prélèvements sur leurs salaires.[132] Il a cherché longtemps le moyen d'assurer à chacun une retraite à partir de 55 ou 60 ans correspondant à un certain temps passé à son service à une époque constante. Il a fini par s'adresser à la caisse des retraites pour la vieillesse en effectuant un versement gratuit de 2 % de ses appointements jusqu'à un maximum de 6 000 frs pour chaque célibataire et de 3 % pour les hommes mariés. Il a cherché à rattraper le temps perdu par des versements doubles ou triples dans les années prospères mais les retraites sont bien faibles, ainsi après 19 ans de service, j'ai une retraite de 609 frs depuis l'âge de 55 ans. |

|

|

Adolphe Assi, président du Comité Central de la Garde Républicaine pendant la Commune de Paris |

Le caractère de Mme Henri Schneider se ressentait forcément de la situation occupée par sa mère dans la famille de ses beaux-parents. Elle tenait tout le monde à distance avec un sentiment de hauteur quelquefois, ne se livrant jamais, n'ayant aucune intimité. Elle recevait pourtant avec affabilité et avait des mouvements de réelle bonté. Ainsi lors de la grande maladie de Gabrielle, elle lui offrit une chaise-longue en rotin qui nous rendit de grands services.

On ne pouvait considérer comme une amie cette mademoiselle Pataillot, sœur d'un petit employé, qui lui servait plutôt de suivante.

Elle eut, quand nous nous installâmes, l’idée bizarre de nous forcer à placer notre billard dans le salon. Après une certaine résistance, nous finîmes par céder mais nous reconnûmes bientôt combien cette installation était désagréable et nous revînmes à l'état de chose primitive.

Mais on comprend la persistance avec laquelle elle s'est appliquée à faire entrer ses enfants dans les familles aristocratiques les mieux qualifiées.

En ce qui concerne Madame Asselin[133], sans attacher d'importance aux soi-disant révélations calomnieuses de Madame Rattazzi (Marie Loetitia Studolmine Wyse, princesse de Solms puis comtesse Rattazzi et en dernier lieu, Madame de Rute, fille de sir Thomas Wyse et de Loetitia Bonaparte, fille elle-même de Lucien Bonaparte[134]) dans son ouvrage « Les mariages d'une créole[135] », je dirai que c'était une personne dangereuse, dépréciant sans se gêner son « gredin de gendre ». On sait la perturbation apportée par Madame Asselin dans le ménage de l'ancien président du corps législatif[136]. Sa fille, Madame Desseligny[137] et son gendre se séparèrent violemment de lui et cessèrent toute relation avec le Creusot.

Je citerai comme preuve le conseil qu'elle me donna en quittant le Creusot, dans le même compartiment que moi, d'affirmer mon autorité à côté de la famille Schneider en m'installant, à l'église, dans son banc réservé.

Quant à Lucien Asselin, sa conduite déplorable, son duel tragique avec Monsieur de Saint-Victor, régisseur de Montjeu[138], était un sujet de préoccupation.

Dans ce milieu, la situation de la parfaite Mme Schneider mère, qui l’appelait ma bonne amie était pénible.

Elle avait conservé la jouissance d’une partie de la Verrerie[139]. Elle aimait à recevoir, particulièrement quand ses nièces, Mesdemoiselles de Gratteries[140] étaient là ; Marie, sachant le plaisir qu’elle lui causait, la faisait souvent chanter. Elle tenait, au jour de l’an à envoyer son petit souvenir aux personnes avec lesquelles elle était en relation. C’était une bien digne et charitable femme. Les usines se divisaient en plusieurs grands services fonctionnant comme autant d’usines indépendantes. Chacune comprenait l’enregistrement des commandes, les études, la fabrication, la réception, l’expédition et la comptabilité. La direction. Le secrétariat général centralisait la correspondance, subdivisée comme les usines. Les approvisionnements. Expédition, contentieux, les titres, la caisse. Les services administratifs, la comptabilité des différents services était centralisée sous les ordres du chef comptable, Soupet, et était en étroite liaison avec les bureaux de Paris. |

|

En prenant mon service le 1er mars 1876, je pus aller assister au procès de Bessemer contre Schneider, accusé d’avoir appliqué sans licence le nouveau procédé de fabrication des aciers, mais il entrait alors dans le domaine public. Le procès finit par une transaction.

En arrivant au Creusot, je trouvai mon mobilier déballé et je n’eus qu’à le faire mettre en place avant l’arrivée de ma famille. Pendant plusieurs semaines, il nous fallut vivre au milieu des ouvriers qui n’en finissaient pas avec ses vastes surfaces à peindre ou à tapisser.

Pour cultiver notre jardin, nous avions le brave Michel, ouvriers des Services divers qui avaient quelques notions de la culture des fleurs, que nous avons pu installer peu à peu.

Nous nous sommes décidés à acheter une chambre à coucher complète, une salle à manger avec grande table de 24 couverts et une bibliothèque.

Craignant de ne pas trouver, en arrivant un personnel domestique convenable, nous avons retenu à Paris un valet de chambre et une femme de chambre qui nous étaient recommandés et ils arrivèrent avec nous au Creusot, mais leurs services ne furent pas de longue durée et au bout de quelques mois, nous les avons remplacés.

Il fallut bientôt se séparer de la gentille petite nourrice de Linette[141], pauvre femme de pêcheur si misérable qu’elle n’avait pas eu chez elle un seul siège.

Pour les enfants, nous nous sommes décidés à prendre désormais des bonnes allemandes et nous avons eu successivement Josefa, Brigitte, Emma, Hortense. Toutes nous ont donné satisfaction, sauf Brigitte. Josefa était de la Forêt-Noire des sources du Danube[142]. Elle avait un oncle qui sculptait des sujets pour orner la façade des coucous ; nous nous fîmes envoyer une de ses horloges qui firent le bonheur des enfants.

Il fallait pourvoir à l’instruction des aînés de nos enfants. Après quelques hésitations, nous nous sommes décidés à placer René chez les Jésuites de Mongré[143], près de Villefranche. C’était trop éloigné[144]. Les sorties étaient pénibles. Il me fallait aller tantôt à Villefranche, à Mâcon ou à Lyon. Ces journées étaient fatigantes pour lui comme pour moi. Il se lia avec quelques camarades, avec Eugène Fyot. Mais je ne fus pas satisfait du résultat obtenu pour les études et je déplorai de ne pouvoir les suivre et les encourager de plus près. Je dus me résoudre, après quelques années, à prendre un précepteur malgré les charges et les ennuis inévitables qui en résultaient.

Pour les filles, nous nous adressâmes à une institutrice, Marie Morlevat, femme du contremaître du Bessemer. Le choix était particulièrement heureux car cette digne et excellente femme s’attacha à notre famille et fut pour Marie une véritable amie.

Plus tard, nous pûmes introduire dans les études un peu d’émulation et une direction encore plus sûre en suivant les cours par correspondance de Madame Gar et nous n’eûmes qu’à nous applaudir de cette organisation.

Au bout de quelques mois, nous prîmes à notre service comme valet de chambre, le neveu de Michel, Louis Lheury, qui resta fidèle à notre service jusqu’à notre départ du Creusot, en 1896. Enfin pour compléter notre personnel, je signalerai immédiatement l’entrée à notre service en 1882, de la bonne Marie Thibaut, que nous appelions Mariette, qui nous était si dévouée, si attachée et dont je regrette encore la mort auprès de nous à Saint-Brieuc, en 1915.

Je ne parle pas des cuisinières car nous en avons changé assez souvent. Aucune ne nous a donné pleine satisfaction.

Mon service, à l’usine, s’était précisé peu à peu malgré quelques difficultés au début. Les principaux chefs de service, habitués à traiter les affaires directement avec Monsieur Schneider supportaient impatiemment une nouvelle autorité, d’autres avaient peur de voir leur rôle devenir moins important. Tout finit cependant par se définir parfaitement.

Quelques mois après mon installation, nous reçûmes de la maison Krupp la proposition d’acheter ses brevets pour une nouvelle fabrication de roues de wagons. L’offre était un peu tentante car elle fournirait peut-être l’occasion de visiter ces ateliers si vantés et si rigoureusement fermés au public.

Des missions composées de Colette, chef de fabrication des ateliers de construction, Roux, chef des études de machines-outils, Festa Quirin, chef de fabrication de l’atelier de bandages et gros pilon, fut chargé de m’accompagner dans cette visite que devait faciliter la présence du superbe prussien Hass, agent de Krupp pour la France.

Le résultat de notre voyage fut absolument négatif. On ne nous montra rien mais on nous hébergea pendant deux jours gratuitement dans l’hôtel des usines.

En 1876, eurent lieu les mariages de mes deux belles-sœurs. Thérèse épousa, en août[145], Paul Clément, procureur de la république à Embrun ; Marguerite, au mois de décembre[146], se maria à Léon Petit-Bergonz, avoué, près du tribunal de la Seine. À cette occasion, mon beau-père compléta à 60 000 francs la dot de ses enfants.

|

|

Léon Petit-Bergonz |

Marguerite Bonnafont épouse Petit-Bergonz |

Cependant, nous avions fait nos visites d’arrivée, donné quelques grands dîners et cherché à prendre un contact plus intime avec les familles que nous devions voir le plus fréquemment.

Marie avait pris un jour de réception, on venait la voir volontiers car elle se montrait aimable et bienveillante. Monsieur Carie, jeune avocat à Paris, que Monsieur Schneider employa quelques mois comme secrétaire et qui venait quelquefois à ce jour de réception et que je rencontrai beaucoup plus tard, me disait n’avoir jamais vu personne remplir aussi bien que Marie son rôle de maîtresse de maison et diriger si habilement la conversation pour y intéresser tout le monde. Il est certain qu’elle se faisait de nombreux amis partout où elle passait, à Lorient, à Cannes, et même au Creusot où elle se lia intimement avec Madame Roques, femme du capitaine adjudant major de bataillon en garnison au Creusot. Madame Roques était assez laide mais très intelligente, instruite et excellente personne. Sa fille Gabrielle, fut pour les miennes une bonne petite camarade, elle épousa un officier de marine, ancien polytechnicien, qui devint l’amiral Cazenave[147]. Quant au capitaine, il borna sa carrière au grade de chef de bataillon et mourut asthmatique encore jeune.

Le service technique des Mines était confié à Chosson[148], mon grand ancien du corps des Mines. Il avait épousé une assez jolie personne dont les parents avaient une propriété à Santenay. Nous avons eu de très bonnes relations avec ce ménage qui avait, je crois, deux enfants. Nous avons été invités à cette maison de campagne et toute la famille se transporta dans une grande calèche pour passer une excellente journée.

Le frère de Madame Chosson s’occupait de placer des vins les plus appréciés. Je fis la folie d’acheter quelques bouteilles des crus les plus renommés et c’est ainsi qu’au mariage de Gabrielle,je pus offrir mes dernières bouteilles de Château-Yquem qui furent si appréciées.

La société métallurgique anglaise « Iron and Steel Institute » s’étaient réunis à Paris à l’occasion de l’exposition[149], elle devait visiter le Creusot. Cette visite fut préparée par moi avec beaucoup de soin, suivant un programme qui s’est renouvelé depuis avec peu de variantes pour les visites assez fréquentes que nous recevions.

|

|

|

|

Ancien Palais du Trocadéro construit lors de l’exposition universelle de 1878 (photo en 1900). |

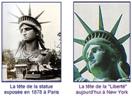

La tête de la statue de la Liberté exposée en 1878. |

Le chemin à suivre était indiqué de même que l’heure d’arrivée dans chaque service où toutes les opérations intéressantes devaient se poursuivre dans un ordre parfait jusqu’à l’entrée, à l’heure fixée, dans un autre service. Un lunch avait été préparé dans l’atelier des bandages où l’on échangea des toasts. Je fus obligé de répondre à mon tour à des paroles aimables que m’avait adressé un des orateurs. Je dus m’excuser de ne pas le faire en anglais. J’exprimai l’espoir que dans un prochain voyage en Angleterre nous recevrions de la part des métallurgistes un accueil aussi empressé, aussi cordial que nous leur faisions.

En mai 1879, avait lieu le congrès annuel de cette société. Nous partîmes Monsieur Schneider et moi avec Walrand, jeune ingénieur sorti de l’école des Mines ; chef de fabrication des scieries.

Monsieur Schneider avait emmené son valet de chambre, nous descendîmes dans un hôtel confortable de Piccadilly.

L’intérêt de ce meeting résidait surtout dans les communications sur la fabrication des aciers avec des fontes phosphoreuses dont on parvenait à éliminer le phosphore grâce à l’emploi de revêtements calcaires ou dolomitiques dans les convertisseurs Bessemer. |

|

|

Sir Charles Siemens |

L’intérêt de ce meeting résidait surtout dans les communications sur la fabrication des aciers avec des fontes phosphoreuses dont on parvenait à éliminer le phosphore grâce à l’emploi de revêtements calcaires ou dolomitiques dans les convertisseurs Bessemer.

Ce fait était très important car il allait permettre à de nouvelles régions, telles que le bassin de Briey[150], de s’affirmer comme producteur d’acier à un prix très économique.

À Londres, nous eûmes un grand diner chez le docteur Siemens, un de trois frères de cette célèbre maison[151]. Il avait une fille bien jolie.

Après un séjour de trois jours à Londres, nous allâmes à Middlesbrough[152] où nous fûmes les hôtes de Sir Lowthian Bell[153], un des plus riches propriétaires de hauts-fourneaux de la région. Il obtint de Monsieur Schneider de recevoir son fils comme ingénieur volontaire pendant quelques temps dans le service des aciéries.

Enfin nous terminâmes notre voyage par une visite à Leeds, dans les usines Firth, qui forgeaient des aciers réputés pour canons.

À notre retour en France, il fallut organiser cette nouvelle fabrication en traitant avec les inventeurs Thomas et Gilchrist[154]. On réussit sans difficulté à trouver les matières nécessaires aux revêtements.

Monsieur Schneider avait acheté pour Marie un beau châle de voyage qu’il me remit en quittant l’Angleterre. Au premier janvier, nos filles recevaient de Madame Henri Schneider de belles étrennes, poupées, livres etc… et Monsieur Schneider envoyait à Marie un aimable souvenir. Madame Schneider mère, également envoyait quelques douceurs.

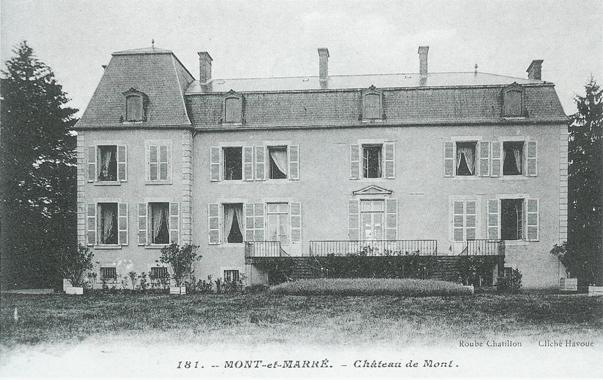

Pendant le voyage en Angleterre, toute ma famille avait été à Mont, où mes filles étaient heureuses de trouver leurs cousines Marie et Eugénie[155] tandis que ma femme était bien contente de passer quelque temps avec sa bonne Juliette Cornu.

En 1877, eut lieu dans tout le personnel une souscription pour élever une statue au fondateur de l'usine, Monsieur Eugène Schneider. Le montant des souscriptions individuelles fut limité à un chiffre assez bas mais le total énorme permit d'élever un beau monument dont l'exécution fut confiée au célèbre statuaire Chapu[156].

|

Statue de Eugène I Schneider (1805-1875) |

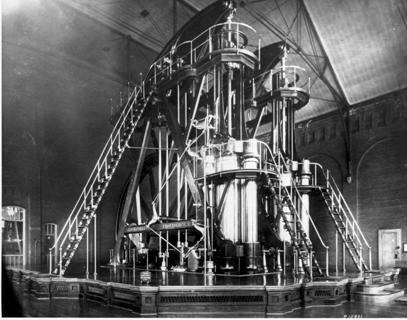

| Le représentant de Corliss[157], en Belgique, Monsieur Van den Kerlove avait proposé au Creusot une licence pour la fabrication des machines Corliss en France. Connaissant leurs qualités, fermeture et ouverture rapide et complète des tiroirs et espaces morts très réduits, action rapide du régulateur sur l'admission, j'engageai Monsieur Schneider à examiner sérieusement la proposition. Nous nous rendîmes tout deux à Gand et nous fûmes séduits par l'installation. La salle des machines était luxueuse, presque un salon. L'affaire fut conclue et le Creusot remplaça ses vieux moteurs, gouffres de vapeur, par des machines de ce type.

Le problème des revêtements basiques devait se poser pour les fours Martin[158] comme pour le Bessemer. L'inventeur Ponsard nous invita à assister à une de ses opérations dans un de ses fours, en Belgique, à Thy-le-Château[159]. Nous descendîmes avec Monsieur Schneider et Walrand dans une véritable auberge, très propre et peu confortable, c’était en hiver et si on cuisait devant le four, nous gelions dans nos chambres. Dans ce four, les gaz servant à la combustion étaient chauffés par les flammes perdues en terre réfractaire. On fit de nombreuses prises d'essai qui nous permirent de constater que la déphosphoration était complète, mais l'emploi des fours Siemens paraissait préférable. On sait que dans ces fours, les gaz sortant du four sont conduits dans de vastes chambres où des empilages de briques réfractaires sont par eux portés à une température élevée ; toutes les heures environ ils sont dirigés vers d'autres caves et les précédentes sont alors traversées par le gaz et l'air se rendant au four où a lieu la combustion et ainsi de suite. |

|

Machine à vapeur Corliss |

De retour au Creusot, on installa cette fabrication, il fallut seulement séparer la sole calcaire de la voûte siliceuse par un tube traversé constamment par de l’eau réfrigérante.

Les relations avec le clergé semblaient peu cordiales ce qui n’était pas étonnant avec la situation mais celle-ci s’était modifié radicalement par la mort de Monsieur Schneider. Un nouveau curé, un très saint homme, l’abbé Berry, acheva de rendre les rapports aussi parfaits que possible.

En 1880, Jeanne entra au Sacré-Cœur de Paris pour y faire sa première communion, sur la demande de notre cousine Marthe Bonnafont[160] qui y était religieuse.

Une crise métallurgique sévissait partout. M. Schneider nous chargea, Nicolas Toussaint et moi, de faire une enquête dans la région du Nord, en Belgique sur cette question importante.

Notre enquête fut faite sur la région belge de Charleroi, les usines d’Isbergues, Valencienne, Maubeuge, Nancy.

Je fus reçu à Valenciennes par Antonin Willaume[161] qui y était conservateur des hypothèques et à Nancy, je vis tous les membres de ma famille, mon oncle Charles[162] et mon oncle Baudot[163], Mesdames Spire[164] et Krismann[165]. Le résultat de l’enquête prouva que le prix de la main-d’œuvre était réduit à sa plus extrême limite. Les manœuvres gagnaient au maximum 3,50 en France ; trois frs en Belgique. Tous y étaient bien misérables et on ne pouvait les diminuer davantage, si cela continuait, les usines fermeraient.

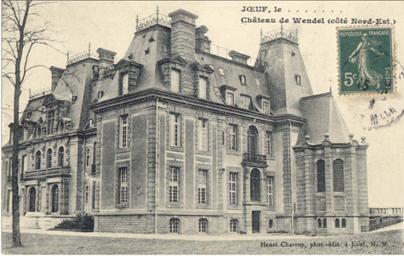

Les usines d’Hayange s’étaient lancées en grand dans la fabrication des aciers et les produisaient à un prix de revient défiant la concurrence. Le Creusot qui avait obtenu une concession dans le bassin de Briey voulait s’y établir. Il s’associa avec les de Wendel pour créer ensemble les usines de Joeuf, en territoire français à proximité de Moyeuvre[166].

En 1881[167], Monsieur Schneider eut une typhoïde assez grave qui le tint plus de 6 semaines éloigné de son bureau. C’est peut-être à la même époque que mon domestique, Louis, eut la même maladie. Il alla se faire soigner chez Michel qui avait, il me semble, épousé sa sœur.

Une épidémie de petite vérole obligea tout le monde à se faire vacciner d’autant plus que l’épidémie était grave.

Dupont, chef du contentieux, fut enlevé un des premiers. L’abbé Drillien, curé de Saint-Henri[168] et le sacristain qui l’avait accompagné succombèrent à la même maladie qu’ils avaient prises au chevet du moribond Dupont, ancien avoué dans le Nord, laissait deux filles Alice, qui épousa le central Werth[169], et Antoinette.

Jeanne fit sa première communion au printemps de cette année et en automne mes beaux-parents firent le voyage en Algérie qu’ils méditaient depuis longtemps. L’oncle Baudot vint nous voir à Paris.

Son petit-fils, Paul Henry[170], vint passer une quinzaine de jours au Creusot. Le pauvre garçon mourut phtisique quelques années plus tard.

L’année suivante, eut lieu le mariage d’Albert[171] avec Eugénie Clicquot de Mentque à Saint-Augustin[172].

|

|

Albert Bonnafont |

Eugénie Cliquot de Mentque épouse Bonnafont |

Nous allâmes tous à Paris. Nous commencions à être préoccupés de la santé de Linette qui, en revenant d’une matinée à la Verrerie, au moment du jour de l’an, avait été prise d’une crise de rhumatisme articulaire ; la maladie ne fit qu’augmenter. Marie l’emmena à Lyon consulter le Docteur Ollier qui recommanda de gâter la pauvre petite. Elle mourut effectivement le 27 avril 1882[173].

De Biauzat était alors chef du service de la Mine, au Creusot. Il avait deux filles, Adrienne et Mathilde. Marie accusait l’aînée de flirter avec René. Elle fut très mécontente de voir ces deux petites protestantes en tête du cortège qui conduisait notre chère Linette à sa dernière demeure.

Monsieur Saint-Girons remplaça Dupont comme chef du Contentieux. Il s’était fait remarquer parmi les jeunes avocats du barreau de Lyon et arrivait précédé de la plus flatteuse réputation. Il justifia bientôt les espérances qu’il faisait concevoir. Il était marié et avait trois enfants, deux fils Pierre et François et une fille. Ce ménage devint bientôt avec nous sur le pied de la plus grande intimité et ils se montrèrent toujours par la suite de biens bons amis. Le Bessemer, par ces projections embrasées, faisait un beau feu d’artifice, mais causaient de fréquentes brûlures et parfois de graves accidents. L’un d’eux eut lieu pendant que le ménage Krissmann était venu nous voir en se rendant à Vichy. Nous étions en train de dîner quand une formidable explosion se fit entendre. Je me précipitai aux aciéries d’où le bruit était parti. Le spectacle était lamentable. Le convertisseur avait renversé tout son contenu liquide dans la fosse de coulée où se trouvaient trois ou quatre ouvriers qui ne purent sortir et ne tardèrent pas à succomber. De plus, cette masse tombant sur une certaine quantité d’eau avait provoqué l’explosion, projetant de tous côtés de l’acier ou des scories brûlantes. En même temps, la plupart des tuiles de la couverture volaient en éclats et causaient par leur chute de nombreuses blessures. Le chef contremaître Morlevat, qui dirigeait l’opération était affolé, mais le malheureux n’avait aucune responsabilité dans l’accident qui avait été causé par la rupture de la crémaillère actionnant la rotation du convertisseur. |

|

La Verrerie – demeure des Schneider, maintenant Écomusée |

Cet excellent serviteur mourut quelques années après, emporté par une fièvre typhoïde et sa pauvre veuve eut à mener par la suite une existence assez pénible n’ayant pour subsister que le produit de ses leçons et sa santé se ressentait de toutes les privations jusqu’au moment où elle épousa Juliotte. Celui-ci, chef comptable aux aciéries s’était fait remarquer par son intelligence et quand le Creusot s’intéressa dans les Chantiers et Ateliers de la Gironde à Bordeaux, Monsieur Schneider l’y envoya pour organiser et diriger la comptabilité. Il y resta une huitaine d’années et à son retour, il fut attaché à la direction où il devint un conseil précieux pour Eugène Schneider quand il fit ses débuts avant de s’associer et de succéder à son père.

Juliotte avait une fille d’un précédent mariage, elle épousa le capitaine d’artillerie Husson qui, attaché d’abord au service de l’artillerie, en devint le chef après le départ d’Audebert qui l’avait dirigé avec succès pendant plusieurs années.

Un autre accident sérieux mais n’entraînant heureusement que des dégâts matériels, était survenu peu après mes débuts au Creusot.

On construisait pour la Marine, à l’arsenal de Saïgon, un grand dock flottant pouvant recevoir les plus grands navires de notre flotte d’Extrême-Orient. Le dock étant terminé et mis à l’eau, on en faisait les essais, mais soit par négligence, soit par impéritie, on avait ouvert la communication entre les divers compartiments et laissé ouverts les trous d’homme qui permettaient de pénétrer de la plateforme inférieure dans les compartiments latéraux. L’opération était bien commencée quand on sonna le repos des ouvriers. Chacun abandonna son poste mais bientôt le courant de jusant toujours assez fort remplaça le flot, son action sur la paroi du dock à sa partie inférieure le fit s’incliner davantage. Bientôt l’eau se précipita par les trous d’homme et le dock se dressa de plus en plus pour finir par disparaître presque complètement. Ce ne fut qu’après plusieurs semaines et bien des recherches qu’on s’aperçut que le dock était brisé par le milieu de sa longueur. La responsabilité retombait sur l’ingénieur en chef Matthieu et le directeur de l’atelier de Chalon, Pradelle, qui n’avaient pas envoyé pour surveiller cette opération délicate, un agent suffisamment qualifié. Ils comptaient peut-être sur la présence et l’aide d’agents de la Marine. On put démolir la partie supérieure mais on dut faire sauter le reste pour dégager le lit de la rivière. C’était une perte de plus d’un million.

Matthieu se retira peu d’années après. Je pris le titre d’ingénieur en chef des usines.

Le 5 avril 1877 naquit notre 6e enfant Marcel. Marie eu une forte hémorragie que le docteur Caucal eut de la peine à arrêter et qui la laissa très affaiblie quelques jours.

On donna au bébé une très bonne nourrice aimable, et femme d’un chauffeur au gros pilon.

Le service médical gratuit pour les ouvriers et leurs familles étaient assurées par un chirurgien, chef du service, le docteur Caucal et quatre médecins, Ducroix, Poirre, Gabet et un quatrième dont je ne me rappelle plus le nom. Nous avons pris pour notre médecin le docteur Ducroix, excellent homme, bon médecin. Il était marié, avait une petite fille. Il mourut malheureusement quelques années plus tard d’une fièvre typhoïde et nous le regrettâmes vivement. Le docteur Poirre, marié aussi, avait un fils que nous ne voyions guère et une fille, Lucie que mes filles virent souvent plus tard. Enfin, le docteur Gabet, sans enfant, demeurait avec sa femme dans la même maison que le central Bouvard, chef du service des aciéries en attendant que celle-ci devint plus tard Madame Bouvard.

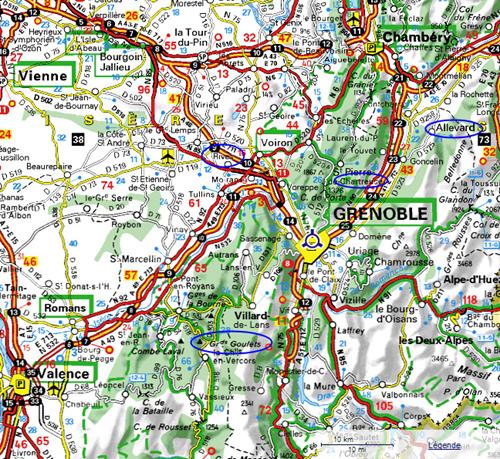

Cette naissance éprouva Marie. C’est à cette crise que je fais remonter les troubles cardiaques qu’elle ne cessa de ressentir depuis lors. Elle avait été une ascensionniste intrépide. Depuis le mariage de Thérèse[174], nous passions presque tous les ans nos vacances dans la propriété de Paul Clément, à Rives[175] où nous étions réunis souvent avec mes beaux-parents et l’on faisait des excursions dans ce beau pays. Je me rappelle l’ascension de Marie au Grand Som[176], la promenade des grands goulets, une excursion à Allevard[177] et à la Grande Chartreuse. Et plus tard, Marie ne pouvait gravir sans essoufflement la petite rampe qui nous conduisait par le parc à la Verrerie et que nous prenions toutes les fois que nous y allions dîner.

|

J'étais président de notre paroisse, Saint-Laurent[178], et notre excellent curé ne manquait pas de m'inviter à déjeuner toutes les fois que notre évêque, Monseigneur Perraud[179] venait pour la confirmation. Ayant appris la perte de Linette, Monseigneur Perraud m'exprima sa douloureuse sympathie, son vicaire général, l'abbé Planus, vint voir Marie et cette visite lui fit beaucoup de bien.

L'année suivante, je crois, Monsieur Schneider déjeunant à la cure avec Monseigneur Perraud et avec moi, me pria de faire faire à notre évêque une rapide visite de l'usine. Je lui fis parcourir les ateliers les plus intéressants. En souvenir de cette journée, il m'envoya son ouvrage sur l'Irlande et il m’invita à déjeuner à l'évêché avec l'abbé Ponthas. Après le repas, il voulut me faire lui-même les honneurs des restes des monuments romains d'Autun que nous parcourûmes dans sa voiture.

L'abbé Ponthas, que je m'étais décidé à prendre pour continuer les études de René, était un ancien oratorien, ainsi que Monseigneur Perraud, il me semble. Il était très instruit mais n'avait pas un excellent caractère, n'était jamais content de rien. Il ne réussit pas très bien avec son élève qui avait bien des lacunes à combler. Ainsi, faisant sa classe de seconde, il me disait que Descartes était un grec. Je trouvai un jour, sur la note de mon libraire, Pautet, une traduction de Sénèque que je n'avais pas reçue. Après enquête, je vérifiais que la commande avait été faite par René pour se faciliter ses versions. René avait à cette époque des idées insensées ; il se promenait dans la gouttière, tirait avec sa carabine dans les fenêtres du voisin ou sur les bonnes femmes qui passaient dans la rue pour vérifier la portée de son arme que je m'empressai de confisquer.

Marie s'ingéniait pour procurer des distractions à ses enfants. Pendant les vacances, on jouait la comédie ; même un petit opéra bouffe « Les Deux Aveugles[180] » avec Eugène Fyot, un jeune Central, Compère se joignait parfois à ces divertissements.

Après le départ du capitaine Roques, son bataillon fut remplacé par celui du commandant Rauch. Il était marié et nous ne tardâmes pas à nous lier avec le ménage. Nous vîmes chez eux Monsieur et Madame Gaffarel.

Monsieur Gaffarel[181] était doyen de la faculté des lettres de Dijon. L'abbé Ponthas m’avait exprimé son intention de nous quitter et j’étais fatigué de donner des leçons de science à René. Nous demandâmes conseil à Monsieur Gaffarel qui nous proposa une combinaison pour faire recevoir René à son baccalauréat. Il irait à Dijon, chez Monsieur Dudrumel dont la famille, composée de sa femme et de sa fille, accueillit René de son mieux tandis que lui-même enseignait la physique et la chimie. Deux autres professeurs donneraient des leçons de lettres et de mathématiques.

Nous acceptâmes la combinaison projetée et René alla passer plusieurs mois à Dijon dans cette brave famille. Il conquit heureusement son diplôme en 1884 : il avait 17 ans.

En 1883, est mort l’oncle François Bonnafont, à Bellevue. Cet excellent homme, qui n’avait qu’une position médiocre dans les douanes ou l’octroi, aimait beaucoup mes filles et, les voyant s’amuser, un jour, avec des osselets, il se mit à manger à sa pension des pieds de mouton, qu’il n’aimait pas particulièrement, pour leur rapporter beaucoup d’osselets. La tante Cécile[182] était bien seule désormais, maintenant que sa fille, Marthe était entrée au Sacré-Cœur. Gabrielle resta chez ses grands-parents pour se préparer à sa première communion.

Le 19 octobre 1880, eut lieu à Saint-Germain, le mariage de ma sœur[183] avec Victor Rémy, officier d’administration, préparé par Élise Willaume[184], tante de Victor et de ma sœur, j’en fus heureux car ma sœur n’avait pas un caractère facile et elle avait parfois avec ma mère des discussions plutôt pénibles, mais la vie conjugale et les malheurs qu’éprouva la pauvre femme la rendirent plus facile et à partir du moment où elle revint chercher sa mère à Roubaix où Jeanne[185] ne pouvait plus la conserver, elle se montra une fille affectueuse et bien dévouée. Quant à Victor, il fut d’abord professeur à l’école d’administration de Vincennes[186], puis, après bien des efforts, il parvint à forcer la porte de l’intendance si jalousement fermée jusque là aux officiers d’administration.

Nous avions en permanence à l'usine des capitaines chargés de surveiller nos fabrications. C'était pour la guerre, les capitaines Frocard, Pons, Walther, Couhard etc… et le capitaine, depuis le général Boyer pour la Marine. Nous les recevions volontiers, à nos débuts surtout. Frocard nous chantait sa petite chanson des « Cerises ». Couhard me persécutait avec la constitution des aciers à laquelle il s'intéressait si vivement. Boyer était un fanatique chasseur et il profitait de toutes les occasions favorables pour se livrer à cette passion. Le capitaine Walther eut l'amabilité de proposer de donner à René des leçons d'équitation, ce dont nous fûmes enchantés parce que c'était un excellent exercice pouvant être utile plus tard, puis cela occupait quelques uns des loisirs de René dont nous redoutions toujours quelque idée malencontreuse. Il prenait donc René avec lui, ils allaient sur la Marolle[187] où l'on pouvait se livrer aux cavalcades les plus fantaisistes et là, il lui faisait desseller sa monture puis trotter, galoper sans selle, remettre tout le harnachement, reprendre le même exercice, sauter des obstacles.

Festa, chef du service des ateliers de construction, avait une fille unique, elle épousa l'ingénieur de la Marine Causseret, qui devint plus tard, vers 1880, directeur du génie maritime à Guérigny. Festa nous offrit à cette occasion un grand dîner à l'hôtel Rodrigue. Il mourut peu de temps après d'un cancer au visage.

Après la mort de Festa, Monsieur Schneider m'engagea à faire pendant deux ou trois semaines l'intérim de chef de service des ateliers de construction afin de me rendre compte des détails du fonctionnement. Nous nous mîmes ensuite d'accord pour nommer à ce poste important Victor Toussaint, chargé auparavant des études de machines marines.

René profitait de l'indulgence de Moreau, chef du service des chemins de fer pour cultiver la société des mécaniciens qui le laissaient monter sur leurs machines, les faire manœuvrer et même parfois dérailler.

Les contemporains de René ne se distinguèrent guère dans leurs études en exceptant Eugène Fyot. C'était que Charles Colette, Paul Roux, Joseph Moreau. La sœur de Charles Colette avait épousé le notaire Pitavy et nous allions parfois avec Marie, avant la naissance de Marcel, nous promener jusqu'à Marmagne où demeurait la famille Colette et y exploitait une scierie.

Le Creusot avait deux sociétés musicales ; une chorale dirigée par Ravally et une harmonie sous la direction de l'ancien chef de musique Carré dont les deux filles donnaient des leçons de piano. On donnait aux artistes quelques petits avantages et on les envoyait prendre part à beaucoup de concours. Des concerts se donnaient au kiosque de musique mais dans une année de prospérité, on décida la construction d'une grande salle de concert qui pourrait servir à d'autres réunions, banquets, représentations etc…

En 1883, il y eut à Turin une exposition où je fus envoyé. Elle ne m'a laissé aucun souvenir bien précis. J'admirai seulement le beau paysage où elle se déroulait.

Pendant l'été, nous passâmes plusieurs semaines à Reigny[188] où l'oncle Paul Duvernoy[189] vint nous rejoindre. Ce fut une véritable expédition. On voyageait à petites journées, en voiture, mon domestique, Louis conduisait. Il me semble que nous l’avions envoyé la veille de notre départ nous attendre à la gare d'Autun où nous le retrouvâmes de bonne heure pour aller coucher à Saulieu et le lendemain à Avallon. Nous avions heureusement un temps magnifique. Mes beaux-parents vinrent ensuite, si mes souvenirs sont exacts, nous rejoindre avec Gabrielle.

|

|

Abbaye de Reigny - 1917 |

Abbaye de Reigny – aujourd’hui |

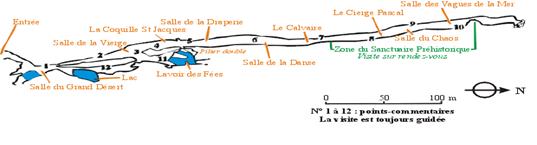

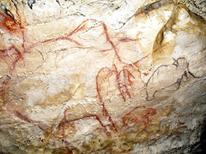

Nous avons fait de Reigny plusieurs excursions intéressantes, par exemple, aux grottes d’Arcy[190], et Vézelay[191].

|

|

|

|

Lavoir des fées |

Peintures du Sanctuaire |

Empreinte de main négative |

Une course à Avallon que firent mes beaux-parents mais à laquelle je n'assistais pas fut troublée par le grippage d'une roue de la voiture qu'il fallut abandonner pour en prendre une autre qu’on trouva par bonheur assez proche. Il fallut ensuite envoyer d’Avallon un carrossier pour enlever la roue et remettre le tout en état. On quitta ensuite Reigny pour se rendre à Mont[192], en passant par Chatelus[193], Lormes etc… La voiture fut ensuite ramenée par Louis au Creusot tandis que nous passions dans la famille Cornu[194] la fin de nos vacances.

|

En 1884, on m’envoya à Joeuf pour voir où en étaient les nouvelles constructions. Je descendis à Hayange, chez Henri de Wendel. Sa femme qui était une demoiselle de Vaulserre du Dauphiné, était fort aimable en me rappelant tous les souvenirs laissés par ma famille.

Je fus ému en revoyant mon pays natal qui avait déjà subi de nombreux changements. Le cimetière où j’allai faire ma prière, s’était bien rempli, les bureaux où travaillait mon père avaient été déplacés et mis en dehors de l’enceinte du parc ; une avenue, quittant la route à la maison natale aboutissait en face de la grille d’entrée, elle remplaçait aussi le jardin. Henri de Wendel me fit visiter les aciéries d’Hayange puis il me conduisit à Joeuf où les constructions étaient fort avancées. Des hauts-fourneaux y produisirent bientôt de la fonte que des cornues Bessemer convertissaient en lingots. Un château était en construction pour un des frères de Wendel devant rester en France, l’autre resterait en Lorraine annexée. |

|

En 1884, la santé de Gabrielle commença à nous préoccuper. On l’envoya au bord de la mer, à Langrune[195], où la tante Petiet du Vésinet voulut bien se charger d’elle.

C’est cette année, je crois, qu’eut lieu l’incendie de l’atelier d’ajustage des locomotives ; on put heureusement le limiter en l’empêchant de s’étendre au grand bâtiment voisin, le montage des locomotives. On le reconstruisit rapidement et ce fut l’occasion d’acheter des machines-outils neuves.

En 1885, ma belle-sœur Thérèse[196] vint nous voir avec ses deux fils, Gaston et Maurice ; mais ce fut pour faire de notre maison un hôpital car ils avaient la rougeole qui se déclara aussitôt. On s’empressa d’envoyer Mariette avec les enfants aux Plauts[197] où mes cousines voulurent bien les recevoir.

Quand mes filles ainées eurent à prendre des leçons, il parut nécessaire de leur affecter une salle de travail. Je pris alors sur leur chambre qui était très grande la partie la plus voisine du corridor. Cette portion avec l’extrémité du corridor et une petite partie de la chambre voisine forma cette salle de travail, bien éclairée par une fenêtre donnant sur le jardin.

Nous avons cherché, pendant tout notre séjour au Creusot à embellir notre petit jardin. On l’avait un peu vallonné, placé quelques massifs et plates-bandes mais il était bien enfumé par les fumées des nombreux fours à puddler quand le vent du Nord soufflait. Cependant, après les premières années où nous nous étions bornés à planter quelques rosiers et quelques fleurs de semis, il nous parut indispensable d’avoir une petite serre pour conserver pendant l’hiver des fleurs plus fragiles. On fit une cabane le long du mur de clôture. Elle servit à Michel pour y conserver des paillassons et ses divers outils. Nous avons aussi essayé d’avoir un poulailler, et des œufs achetés au jardin d’acclimatation nous fournirent des poules de différentes espèces. Mais au bout de quelques années nous y renonçâmes, les œufs qu’elles nous donnaient nous coûtaient trop chers et les déboires causés par les maladies, surtout la pépie[198] nous dégoutèrent de ce qui avait été pour tout le monde une distraction. Nous avions aussi essayé d’installer un pigeonnier à l’angle du mur au-dessus de la cuisine, quelqu’un, je ne sais plus qui, nous avait procuré une belle espèce de pigeons, mais notre tentative d’élevage fut infructueuse.

Nous avions fini, alors, par envoyer à son atelier, le vieux père Michel qui s’absentait trop fréquemment pour aller prendre son petit verre et il fut remplacé par un autre journalier Baptiste, qui ne nous donna pas beaucoup plus de satisfaction.

Nous avons toujours eu un ou plusieurs chiens. Ce fut d’abord une petite chienne « Mab » que nous avons gardée plusieurs années et qui frappée d’une sorte d’attaque en se promenant avec moi, se mit à tournoyer rapidement sur elle-même puis roulant en bas du talus tomba dans l’étang de la forge où elle disparut immédiatement. Nous eûmes ensuite un ratier anglais, la petite chienne « Joy » que nous avait procurée mon beau-frère Albert ; elle faisait la chasse aux souris comme aux rats et même aux moutons. J’eus à payer la valeur d’une brebis qui était pleine et qu’elle avait forcée dans une de nos promenades. Elle avait été sourde à tous mes appels aussi elle fut corrigée d’importance ; je la donnai quand je quittai le Creusot. Il y avait enfin une autre petite chienne, la favorite de Gabrielle et de Mariette et qui fut ramenée de Cannes. Nous avions enfin un énorme terre-neuve, très encombrant mais qui ne nous fut d’aucune utilité.

Durant ces dernières années, on assistait au développement des applications de l’électricité. On installa dans nos bureaux des lampes à incandescence et dans quelques ateliers, des lampes à arc, puis vint le téléphone. On installa dans tous les services des communications avec la direction et aussi avec la Verrerie et à mon domicile. Cela nous parut d’abord très commode, je pouvais converser à tout moment avec Marie, il m’arrivait d’avoir une conversation prolongée simultanément avec plusieurs chefs de service absolument comme si nous avions été en conférence, mais bientôt l’appareil perdit l’attrait de la nouveauté, je trouvais qu’on me dérangeait bien souvent et je finis par en prendre une véritable aversion.

Un dernier souvenir me rappelle la visite que nous firent André Petiet, ses sœurs Claire et Hélène[199], l’été qui suivit mon arrivée au Creusot. Je les conduisis à la grande forge devant le petit mill qui laminait la machine, c'est-à-dire du très gros fil de fer. Je vois encore la terreur folle qui s’empara des jeunes filles en voyant ces gros fils rouges courir sur les dalles en serpentant, s’approcher d’elles avec vitesse, dirigées par des gamins qui les accompagnaient rectifiant leur marche pour les engager de nouveau dans le laminoir puis les recevoir pour être encore renvoyés, chaque barre pouvant être engagée 4 fois dans le même laminoir. Ce spectacle me semblait intéressant, captivant même rien que de voir la prestesse, l’agilité avec lesquelles tous ces jeunes gens s’acquittaient de leur besogne, mais les jeunes filles s’étaient sauvées à belles jambes et il fallut traverser la forge par un autre chemin en évitant les fours, les barres rouges et tout ce qui pouvait brûler. À la rentrée des classes de 1884, nous mîmes René à l’école Bossuet pour suivre à Louis le Grand la classe d’élémentaire[200] professée par Bernes. C’était un excellent professeur dont j’ai possédé longtemps tous les cours, cependant René eut de la peine à y finir son année. Il avait des troubles nerveux de l’estomac qui nuisaient forcément à son travail. |

|

Joseph Barba |

Ne sachant que faire de lui, au commencement de l'année 1886, je l'envoyai à Cannes où Marie se trouvait alors avec Gabrielle. René ne tarda pas à se trouver bien mieux avec cette vie de plein air, ce beau soleil et les parties qu'on organisait avec les jeunes gens et les jeunes filles. Je crois que le tennis était déjà en vogue. René cherchait à se concilier les bonnes grâces de la belle Mademoiselle Viguier, petite fille de Ruelle, le riche propriétaire du grand bazar parisien. Il avait beaucoup de concurrents, entre autre Joseph Havet. René quitta Cannes avec sa mère au mois de mai pour se rendre aux eaux de Bagnols[202], dans la Lozère qu'on avait recommandées à Marie. Il trouva là le moyen de flirter avec une jeune fille qui avait jeté son dévolu sur lui, les choses allèrent même si loin que Marie jugea plus prudent de précipiter un peu son retour.

La santé paraissait revenue mais il fallait songer à l'avenir. On ne pouvait garder René à la maison sans occupation. Je songeai à l’envoyer en Allemagne pour tâcher d'apprendre l'allemand en cette fin d'année scolaire. Je demandai conseil à l'ingénieur Steinlen de Mulhouse avec lequel j'avais eu des meilleurs rapports pour nos fournitures de machines-outils. Il me mit en relation avec le professeur Haug de Schaffouse[203] qui consentait à recevoir René chez lui et à lui faciliter la connaissance de l'allemand. René s'y trouva très bien, il n'apprécia pas pourtant, certain voyage à Carlsuhe[204] où de jeunes Wurtembergeois trouvèrent plaisant de l'envelopper dans un drapeau prussien.

Sur ces entrefaites, mon beau-père qui en allant à Antony, voyageait souvent avec des architectes émit l'idée que cette profession conviendrait peut-être à René. Je n'y voyais que l'inconvénient d'exiger de bien longues études avant de pouvoir se suffire à lui-même. René, ayant acquiescé à ce projet, mon beau-père le fit recommander à l'atelier Blondel où il put entrer immédiatement dès le mois de septembre. Après un premier échec, tenant à une préparation insuffisante, il fut reçu à l'École des beaux-arts en octobre 1887.

Ma sœur[205] vint nous voir avec ses enfants à peu près à cette époque, le seul souvenir qu’a laissé cette visite est l'inondation de mes escaliers. Ses enfants avaient trouvé amusant de laisser couler l'eau du robinet qui était dans les cabinets et l'eau, après avoir rempli le bassin inférieur alla se répandre sur le plancher, puis dans l'escalier descendant les marches successives pour continuer à l'étage inférieur. Les plâtres mouillés qui revêtaient le dessous de l'escalier tombèrent, i1 fallut les refaire.

Toute la famille se rendait alors en Algérie. Victor devait faire presque toute sa carrière en Algérie et Tunisie.

|

Mademoiselle Constance Schneider ne s’entendait pas toujours très bien avec sa tante et belle-mère, Madame Henri. Elle faisait parfois quelques confidences à Marie qu'elle paraissait aimer beaucoup. On lui fit faire sans doute, pour ce motif, un voyage dans les Pyrénées d'ou elle rapporta à Marie un beau chapelet que j’ai donné plus tard à Madame Quinchez pour la remercier des années de bonheur qu'elle m'avait procurées. On ne tarda pas ensuite à marier la jeune fille au Marquis de Chaponay. Il y eut à cette occasion un grand banquet dans le parc à proximité des usines. On avait élevé un grand hangar pour la circonstance et outre le personnel de l'usine, on y vit des sommités de l'aristocratie, le prince de Broglie entre autres. J'avais été chargé d'acheter chez un orfèvre de la rue Chauveau Lagarde un surtout de table[206] en argent que le futur couple avait remarqué et j'en fis l'acquisition avec le produit d'une souscription dans le personnel des employés. | |

Surtout de table en argent. Musées de Senlis |

Je fis alors un voyage dans quelques usines de Saxe[207] et de Bohème[208] pour faire une enquête sur les transformations rapides que subissaient les lingots d'acier en sortant de la fosse de coulée.

A Teplitz[209], je vis placer les lingots à peine coulés dans des petites fosses enterrées dans le sol, chaque lingot ayant sa cave. Ils achevaient de s'y solidifier pendant que la température s'uniformisait sensiblement dans leur masse, on les passait alors dans un laminoir à marche réversible où par des mouvements rapide et mécaniques on les transformait en Slabs[210], c’était le nom donné à ces barres larges et épaisses, une forte cisaille les coupait en fragments de longueur convenable et ils passaient dans d'autres laminoirs pour en faire des tôles. La rapidité des opérations et la chaleur développée par la forte compression suffisaient pour effectuer la transformation sans aucun réchauffage. Nous essayâmes d'appliquer le même système à notre retour, mais sans succès. La chaleur trop faible possédée par nos aciers à la coulée et surtout la lenteur du transport à la forge très éloignée des aciéries empêchèrent la réussite.

On essaya de chauffer les caves où l'on plaçait des lingots, mais ce n'était plus le système simple de Teplitz[211] et on y renonça, peut-être a-t-on pu tenter un nouvel essai quand l'aciérie fut reliée directement par un tunnel avec l'atelier du laminage.

| 1868-1875 - Lorient | 1876-1886 - Le Creusot | 1886-1889 Cannes – Guérison de Gabrielle |

[132] Ndlr : En décembre 1869, les ouvriers du Creusot réclament la gestion de la caisse de solidarité. Les 15 et 16 janvier 1870, une forte majorité souhaite la gestion de la caisse de secours. Une grève commence le 22 ; elle est alors générale. Le travail reprend le 24 janvier. Eugène Schneider a promis de laisser aux ouvriers la gestion de la caisse de secours, mais il ne tient pas ses engagements. Il craint que ceux-ci n’utilisent l’argent pour leurs grèves. Le 21 mars 1870, le mécanicien Adolphe Assi, meneur de la grève de janvier, assisté par Jean-Baptiste Dumay, organise la grève des mineurs, car leur salaire a été diminué. Le mouvement dure 23 jours. Les grévistes seront condamnés à des peines d’emprisonnement de 2 mois à 3 ans. Réf. [40].

[133] Ndlr : Il s’agit certainement ici de la mère de Zélie et Eudoxie et la belle-mère d’Henri Schneider. Henri Schneider épouse Zélie Asselin en 1863 qui meurt en 1869. Il épouse en 1872 Eudoxie Asselin qui donne naissance la même année à Zélie Schneider (comtesse de Ganay). Réf. [7].

[134] Ndlr : Marie Letizia Bonaparte-Wyse (1831-1902), petite-fille de Lucien Bonaparte, s'opposa à Napoléon III, celui-ci n'ayant jamais consenti à la considérer comme un membre de la famille. En 1850, elle épousa un riche Alsacien, Frédéric de Solms, puis en 1863 le futur premier ministre italien Urbano Rattazzi, puis enfin le Senor de Rute. Réf. [2].

[135] Ndlr : roman colonial publié en 1866 dont l'action se situe à l'Ile Bourbon (La Réunion).

[136] Ndlr : Mme Marguerite Asselin (originaire de l’Ile Maurice) fut la maitresse de Eugène Schneider, président du corps législatif, père d’Henri.

[137] Ndlr : Alfred Deseilligny, fils aîné de Clémence Schneider (sœur d’Adolphe et Eugène), épousa Félicie Schneider, sa cousine germaine, fille d’Eugène (elle-même soeur d’Henri et fille d’Eugène). M. Desseilligny fut directeur de l’usine jusqu’en 1866 et devint député, maire et deux fois ministre de l'industrie. Réf. [9].

[138] Ndlr : château de Montjeu, aux environs d’Autun (à 30 km au nord du Creusot).

[139] Ndlr : La Cristallerie, ou Verrerie du Creusot fut édifiée en 1786-1787. Cristallerie jusqu’en 1832, elle devient ensuite la résidence des Schneider. La partie centrale du Château de la Verrerie accueille aujourd’hui l'Écomusée. Réf. [10].

[140] Ndlr : il pourrait s’agir de Mlles de Grattier, filles d’Armandine Le Moine des Mares, une des sœurs de Constance, la femme d’Eugène 1er Schneider. Réf. [4].

[141] Ndlr : la 4e fille de Marie et Joseph, Marie-Caroline.

[142] Ndlr : La Forêt-Noire (en allemand Schwarzwald), massif montagneux du sud-ouest de l'Allemagne, dans le land du Bade-Wurtemberg. La Forêt-Noire est traversée par la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la Mer Noire. Réf. [2].

[143] Ndlr : collège Notre-Dame de Mongré à Villefranche-sur-Saône cédé en 1842 aux jésuites, édifié de 1842 à 1852. Les jésuites resteront jusqu'en 1950. Le collège-lycée est aujourd’hui sous la tutelle des Religieuses de l’Assomption. Saint Exupéry et le père Theillard de Chardin y furent élèves. Réf. [41].

[144] Ndlr : Villefranche est à 125 km du Creusot.

[145] Ndlr : la Réf. [23] indique le 5 septembre. Thérèse Bonnafont (1856-1904). Paul Clément (1842-1902).

[146] Ndlr : le 19 décembre.

[147] Ndlr : Cazenave, Jean Félicité Maurice (X 1888 ; 1868-1945). Réf. [1].

[148] Ndlr : Chosson, Alphonse Louis (X 1856 ; 1838-??). Réf. [1].

[149] Ndlr : il s’agit certainement de l’exposition universelle de Paris de 1878 (3e exposition à Paris après celles de 1855 et 1867). Elle fut inaugurée le 1er mai 1878. La tête de la statue de la liberté y fut présentée en avant-première. Réf. [2].

[150] Ndlr : commune française, dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine. Briey a donné son nom au bassin ferrifère le plus puissant d'Europe au début du XXème siècle. Réf. [2].

[151] Ndlr : en fait 4 frères : Werner von Siemens (1816-1892), sir Charles William Siemens (1823-1883), Friedrich Siemens (1826-1904), Carl Siemens (1829-1906). Il s’agit ici certainement du second, qui émigre en 1844 en Angleterre, puis y dirige la filiale britannique de la société de son frère Werner. Il obtient la nationalité britannique en 1859 et est anobli en 1883. Réf. [42].

[152] Ndlr : était écrit Middlerobough dans la transcription. Ville du nord-est de l’Angleterre, à 100 km au nord de Leeds, et 45 km au sud de Sunderland (Washington, cf. note ci-dessous)

[153] Ndlr : Sir (Isaac) Lowthian Bell (1816–1904), membre de la Royal Society, était un directeur de forges victoriennes à Washington (ancienne ville du nord-est de l’Angleterre, maintenant Sunderland). Il créa le « Iron and Steel Institute » dont il fut le président de 1873 à 1875. Réf. [2].

[154] Ndlr : Sidney Gilchrist Thomas (1850- 1885), ingénieur britannique, connu pour la mise au point du procédé Thomas-Gilchrist de traitement de la fonte pour la convertir en acier. Il eut l’idée d’un revêtement réfractaire basique à base dolomie. Ce revêtement permet l’utilisation de chaux pendant la conversion de la fonte, ce qui était impossible avec les réfractaires acides. Ce produit fixe l’acide phosphorique qui passe dans le laitier. En 1877, il dépose un brevet pour protéger son invention. Les essais de laboratoire sont confirmés par un essai dans un convertisseur de une tonne et demie à Middlesbrough le 4 avril 1879. Réf. [2]. Le nom donné au procédé vient du fait que son cousin Percy Carlyle Gilchrist, chimiste, a participé à l’invention. Réf. [4].

[155] Ndlr : Marie et Eugénie Petiet, filles de Victor Petiet et Alice Paulinier. Elles sont cousines issues de germains de Marie. Elles ont le même arrière-grand-père Claude Petiet. Voir note 65 p. 29.Réf. [23].

[156] Ndlr : Financé par 15 000 souscripteurs, le monument est dessiné par Paul Sédille, architecte, et réalisé par Antoine Chapu. Eugène Schneider est représenté debout, en redingote. Sa cape sur le bras, il tient une canne. A ses pieds, une femme, symbolisant la Reconnaissance explique à son fils ce qu'il doit au patron. Le jeune forgeron est torse nu, il porte des sabots et tient une tenaille à la main. Le poète Joany Dumont déclame dans le discours d'inauguration :

Du haut du piedestal, souriante et candide

Femme, apprends à ton fils à n'avoir pour égide

Que le nom de celui qui fut un novateur,

Un héros, un génie, à tous un bienfaiteur.

La statue est élevée au centre de la place Schneider (ancienne place de la Verrerie, puis place de la Mairie) en 1878. L'inauguration par Ferdinand de Lesseps a lieu le 10 août 1879. Aujourd'hui, la statue a été déplacée sur un côté de la place, pour permettre l'aménagement d'un parking (1982). Réf. [10]

[157] Ndlr : George Henry Corliss (1817-1888), ingénieur américain, inventeur de la machine à vapeur Corliss. En 1875, il dessina la machine qui porte son nom, la plus grande et la plus puissante du monde à l'époque, qui incarne encore aujourd'hui la révolution industrielle et l'avancée technologique des États-Unis. Ayant bénéficié d'un budget de construction de 100 000 dollars (soit environ 1,7 million de dollars en 2003), cette machine de 700 tonnes, fournissant 1 400 chevaux-vapeur, avait des cylindres de près d'un mètre de diamètre dont la dilatation sous l'effet de la température était telle qu'elle nécessitait des mesures spéciales pour éviter qu'elle n'enrayât tout le mécanisme. Réf. [2].

[158] Ndlr : Pierre-Émile Martin (1824-1915) est un ingénieur et industriel français. On lui doit l'application du principe de la récupération des gaz chauds au four à sol pour la fusion de l'acier (1 700°C environ). Ce procédé avait été inventé par Carl Wilhelm von Siemens. En 1865, grâce à l'utilisation astucieuse de ce procédé, il inventa le procédé d'élaboration de l'acier sur sole, qui porte son nom, par refusion de déchets d'acier avec addition de fonte pour dilution des impuretés et affinage. Réf. [2].

[159] Ndlr : à 20 km au sud de Charleroi.

[160] Ndlr : fille de Cécile et François Bonnafont, frère de Jean-Pierre Bonnafont (père de Marie).

[161] Ndlr : cousin germain d’Émile Barba (père de Joseph). Antonin et Émile ont le même grand-père Claude Willaume. Émile a épousé en 2e noce sa cousine germaine Caroline, sœur d’Antonin. Voir arbre de descendance de Claude Willaume p 117. Voir la note 12.

[162] Ndlr : Charles Barba (1814-1888) frère d’Émile Barba (père de Joseph).

[163] Ndlr : Jules Baudot (1809-1906), époux d’Amélie Barba, sœur d’Émile Barba.

[164] Ndlr : Henriette Spire (née Foliot), est la fille de Suzanne Willaume, elle-même fille de Claude Willaume. Henriette est la cousine germaine d’Émile Barba.

[165] Ndlr : Marie Krismann (née Mondelange) est la petite-fille de Catherine Willaume, elle-même fille de Claude Willaume. Marie est la cousine issue de germains de Joseph Barba.

[166] Ndlr : en Meurthe-et-Moselle, au sud d’Hayange, entre Thionville et Metz.

[167] Ndlr : l’année était marquée 188_. J’ai mis 1881 compte tenu de l’année précédente et du mariage d’Albert en 1882 un peu plus loin dans la transcription.

[168] Ndlr : Le Creusot comprend 4 églises : Saint-Charles (dédiée à Saint-Charles de Borromée, ouverte en 1865, caveau des Schneider), Saint-Eugène (construite en 1912), Saint-Henri (achevée en 1883), Saint-Laurent (ouverte en 1848). Réf. [43].

[169] Ndlr : Jean Werth, centralien. Était écrit Worthe. Réf. [4].

[170] Ndlr : fils de Marie Baudot et Charles Henry.

[171] Ndlr : Albert Bonnafont (1849-1929), frère de Marie (épouse de Joseph Barba)

[172] Ndlr : le 7 février 1882.

[173] Ndlr : à l’âge de 7 ans. Marie-Caroline, dite Linette, était née le 15 novembre 1874.

[174] Ndlr : Thérèse Bonnafont, le 5 septembre 1876. Voir note 145.

[175] Ndlr : proche de Voiron, avant Grenoble en venant de Lyon.

[176] Ndlr : 3e sommet (à 2026 m d’altitude) dans le massif de la Chartreuse (surplombant Grenoble au nord).

[177] Ndlr : entre Grenoble et Chambéry

[178] Ndlr : voir note 168.

[179] Ndlr : Adolphe Perraud (1828-1906), normalien, oratorien, évêque d’Autun en 1874 puis cardinal en 1895, il fut élu à l'Académie française le 8 juin 1882. Auteur d'ouvrages d'histoire religieuse et également de « Études sur l'Irlande contemporaine » en 1862. Réf. [44].

[180] Ndlr : il s’agit sans doute de l’opérette « Bouffonnerie musicale en 1 acte de Jules Moinaux, musique de Jacques Offenbach. Création à Paris, théâtre des Bouffes-Parisiens, le 5 juillet 1855. » « Les deux aveugles sont une satire du monde des mendiants malhonnêtes qui, à l'époque, assiégeaient les passants l'été, et allaient passer l'hiver en famille, en vivant douillettement des gains obtenus pendant les beaux jours. » Réf. [11].

[181] Ndlr : Paul Gaffarel (1843-1920). Réf. [26].

[182] Ndlr : épouse de François Bonnafont. Voir note 160.

[183] Ndlr : il s’agit de sa sœur Marie Barba (1856-1925). Ils eurent 5 enfants.

[184] Ndlr : Élise Rémy, épouse d’Antonin Willaume. Élise serait donc la sœur du père de Victor ?

[185] Ndlr : s’agit-il de Jeanne Barba (1869-1961), fille de Joseph Barba, nièce de Marie Barba ?

[186] Ndlr : L'École d'Administration Militaire. Elle est implantée à Vincennes depuis 1875. Ses élèves sont des sous-officiers rengagés, âgés de moins de 27 ans et célibataires (ou veufs sans enfants). Ils sont originaires de toutes les armes métropolitaines et coloniales, y compris du service de santé. Ils étaient admis à l'issue d'un concours comportant des épreuves écrites et orales. Après dix mois de scolarité à Vincennes, un examen de sortie permettait d'établir un classement : les premiers du classement étaient inscrits au tableau pour le grade d'officiers d'administration ; les suivants étaient nommés adjudants-élèves d'administration. Réf. [12].

[187] Ndlr : montagne de la Marolle (ligne de partage des eaux atlantiques et océaniques) : point de vue sur le bassin du Creusot. Quartier Nord du Creusot.

[188] Ndlr : abbaye de Reigny, commune de Vermenton, située à 25km au nord de Vézelay et Avallon. Classée monument historique en 1921, c’est depuis 2005 un gite. Réf. [45].

[189] Ndlr : Paul Le Blanc Duvernoy (1840-1926) est le fils de François Le Blanc Duvernoy et d’Eugénie Petiet (voir note 76). De fait, Paul est le cousin germain de Marie Bonnafont et non son oncle. La maison de Reigny lui appartenait. Réf. [23].

[190] Ndlr : Le site d'Arcy-sur-Cure (Yonne) se situe entre Auxerre et Avallon. Il est constitué par un ensemble de cavernes, comprenant onze grottes préhistoriques, creusées par la Cure dans un massif calcaire corallien émergé à la fin du Secondaire. Deuxième grotte ornée du monde par l'ancienneté des peintures (-33 000 ans) après la Grotte Chauvet. Réf. [46].

[191] Ndlr : La colline et l'Abbaye de Vézelay sont classés dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco (1979). Située sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins y passent encore de mars à octobre.

[192] Ndlr : commune de Mont-et-Marré, dans la Nièvre, à 25 km à l’ouest de Château-Chinon et 50 km d’Autun.

[193] Ndlr : sans doute plutôt Chastellux-sur-Cure au sud d’Avallon et au nord de Lormes.

[194] Ndlr : Louis Cornu (1840-1906) époux de Juliette Le Blanc Duvernoy, sœur de Paul Le Blanc Duvernoy. Voir note 189. La maison de Mont appartenait à Louis Cornu. Réf. [23].

[195] Ndlr : Langrune-sur-mer, sur la Manche, à 16 km au nord de Caen.

[196] Ndlr : Thérèse Bonnafont, épouse Paul Clément. Voir note 145. Ils eurent 2 enfants : Gaston Clément (1878-1898) et Maurice Clément (1880-1967).

[197] Ndlr : château de la famille d’Auguste Petiet, à 11 km au sud-est de Nevers, voir photo p. 100. Réf. [23].

[198] Ndlr : petite peau blanche qui vient au bout de la langue des oiseaux, particulièrement des poules, et qui les empêche de boire et de pousser leur cri ordinaire. Réf. [16].

[199] Ndlr : Claire, Hélène et André, tous trois enfants de Jules Alexandre Petiet. Voir notes 67 & 104.

[200] Ndlr : il s’agit de la 1ère année des classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs. La seconde année étant la classe de Spéciale, avant de faire les concours d’accès à ces écoles. Bossuet et Louis le Grand sont à Paris.

[201] Ndlr : Sigebert III, également connu sous le nom de saint Sigisbert, roi d'Austrasie, (631- 1er février 656), est le fils aîné de Dagobert Ier. Réf. [2].

[202] Ndlr : Bagnols-les-Bains, sur le Lot, à 20 km à l’est de Mende, et à 160 km d’Orange ( à l’ouest)

[203] Ndlr : il doit s’agir de Schaffhouse, ville de la Suisse alémanique (Schaffhausen).

[204] Ndlr : il doit s’agir de Karlsruhe, ville d'Allemagne, située dans le Land de Bade-Wurtemberg. A 200 km au nord de Schaffhouse

[205] Ndlr : Marie Barba, mariée à Victor Rémy. Ils eurent 5 enfants. Voir note 183.

[206] Ndlr : plateau richement décoré, destiné à orner le centre de la table, où l'on plaçait les salières, boîtes à épices, sucriers, etc. et auquel on pouvait adapter des lumières. Réf. [28].

[207] Ndlr : région historique d'Allemagne située en l'Ems et l'Oder, le bassin du Danube et la Baltique.

[208] Ndlr : région historique d'Europe centrale, actuellement l'une des composantes de l'État tchèque.

[209] Ndlr : Teplice (Teplitz en allemand) ville de Tchéquie.

[210] Ndlr : qui signifie blocs en anglais : typiquement en métallurgie des barres de 12m de long, 1,25 m de large et de 23 cm d’épaisseur. Réf. [2].

[211] Ndlr : voir note 209.

Création de la page : Novembre 2007

Création de la page : Novembre 2007